大阪府|伝承の有効活用について考える

こんにちは。結(Yui)です。友人のベルちゃんと一緒に自然災害伝承碑をマップにピン建てしていくプロジェクトを一緒に行っています。

擁護璽(ようごじ)

2023年4月1日 (晴れ)

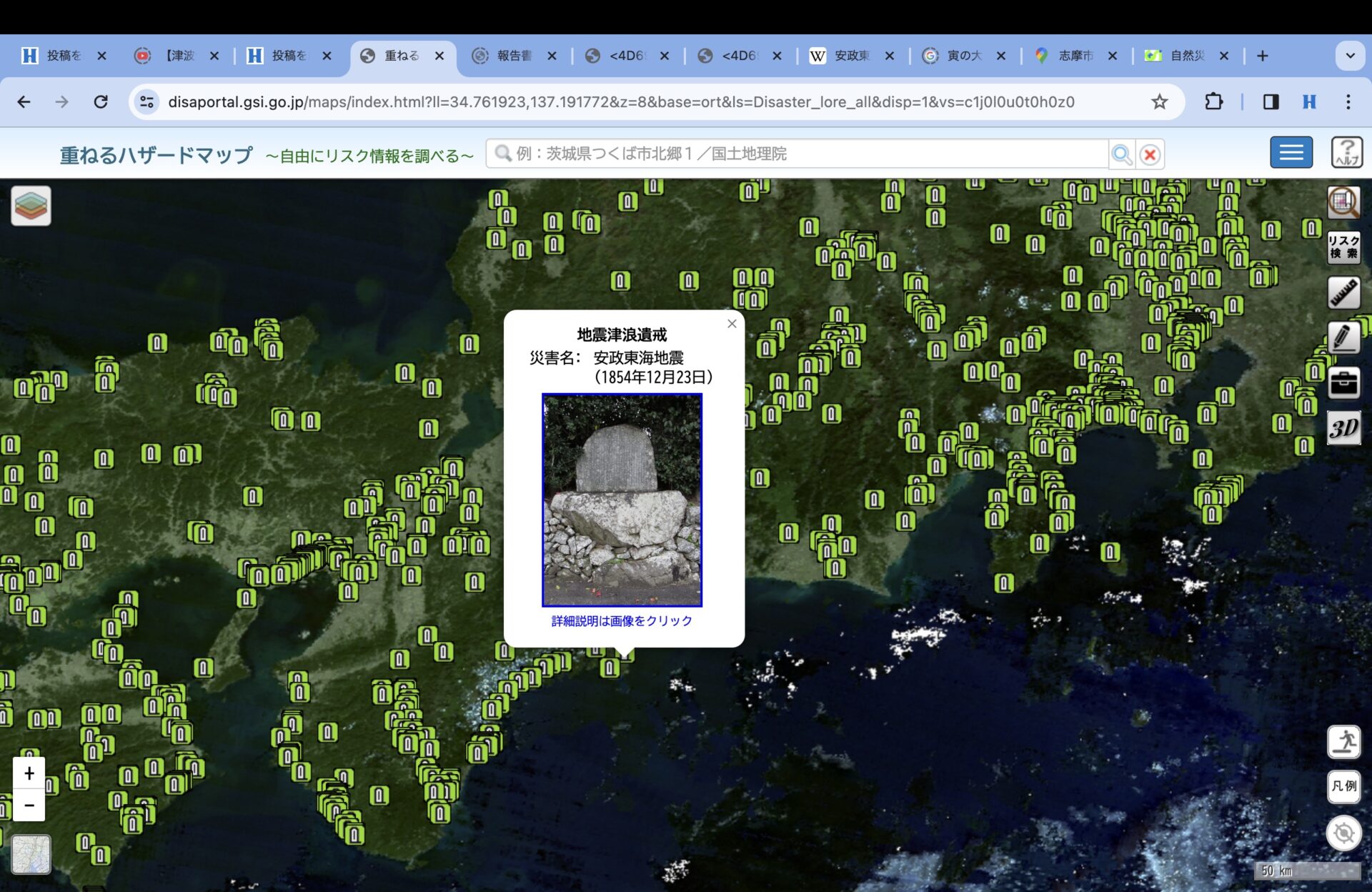

今日は堺市の大浜公園の中にある擁護璽をご紹介します。大浜公園と言えば蘇鉄山という日本一低い山(一等三角点がある山の中では日本一低い)がある事を思い浮かべる方も多いと思いますが、その蘇鉄山の登山口?!にこの擁護璽はあります。この擁護璽は安政南海地震(1854年)に発生した津波が堺市でも猛威を振るいました。8つもの橋が落ち、船が割れるなどの大きな被害が出ました。ちなみにこの1854年は伊賀上野地震、東海地震、南海地震と近畿、中部に大きな地震が続きました。

さて擁護璽にある碑によると、このような大きな地震にもかかわらず、近くの住民は神社の境内に避難していてけが人などもいなかったそうです。すごいですね。それはなぜかというと先人から「宝永地震(1707)では船に避難して多くの人が津波に会い命を落とした」という旨の教訓が以前からあり、住民はそれがあったため船には避難せず、難を逃れたそうです。これぞまさに伝承が生かされた教訓とそれを実践した好事例と言えるでしょう。

またこの事をもっと後世に伝えるべく、碑を建てて碑文に書き記してくださった先人の方々にも深く感謝します。私たちの活動もこういったことにつながればいいな、と思い日々活動しています。

伝承の有効活用

今回は伝承の有効活用方法について深く考えさせれらました。というのも前回ご紹介した大阪市の両川口の「大地震両川口津浪記」では宝永地震の教訓を生かしきれず、安政地震でも人々は船に逃げてしまい、津波の被害を受けて大きな災害となってしまいました。逆に今回の碑では宝永地震の教訓を生かし、安政地震では被害を最小限に食い止めることができました。このように同じ事柄や教訓の共有でも、受け取り側の活用方法によっては全く違う結果になる事がわかっています。活用方法は様々だと思いますが、私(Yui)個人的には「みんなが知る」という事が大切なのかな、と感じています。知っていれば自分で自分の身を守れて自助にもつながりますし。

例えばですが、「高い断崖絶壁から落ちれば死ぬ」という事を知っているから、断崖絶壁から落ちないように身の安全を確保しますよね。こういった知識が自分の行動にもつながると考えています。ですから伝承を知る事ってとても大切だし、誰かが教えてくれた経験を活かすことはとても有意義な事だと思いました。

おまけ

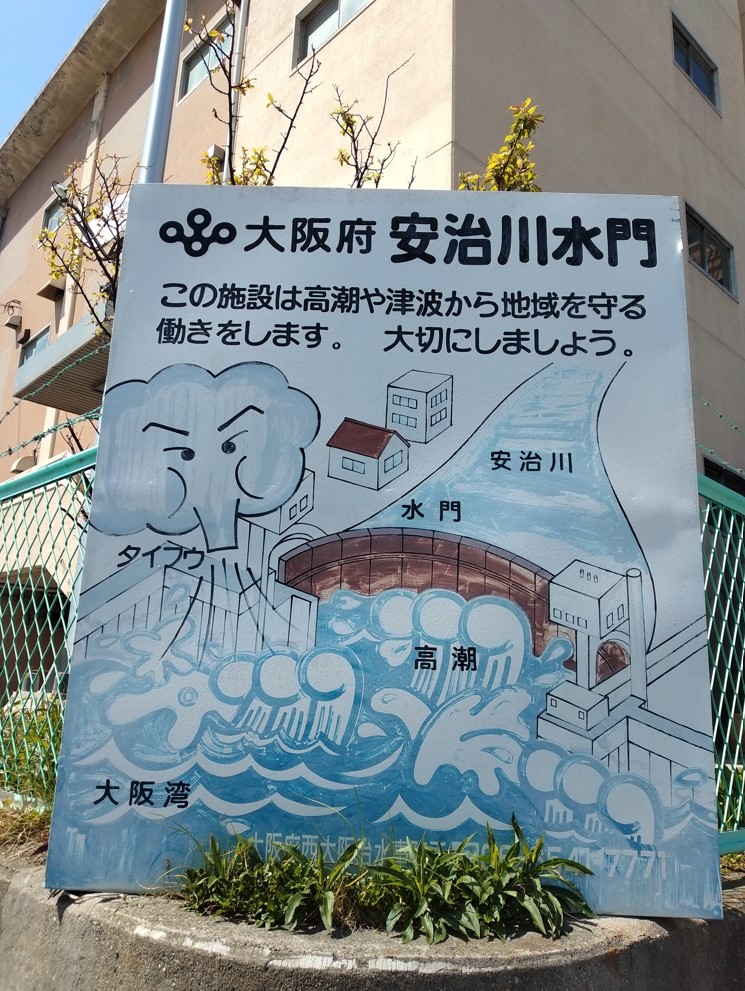

堺市のおまけではなく、大阪市のおまけになってしまうのですが大阪市は水門が多い街。川には沢山の水門があります。水門の種類もいろいろあって、見学をしだすといろいろ面白いのですが、今日のフォーカスはその水門ではなく水門近くにある看板です。各水門の近くには下にあるような看板があります。

水門の役割と大切にしてね、というメッセージが込められているのですが、なんだかコミカルな絵が昭和的で可愛くて(特に「タイフウ」)写真に収めてしまいました。もし皆さんも大阪で水門を見る際には、水門以外の周りの環境やこういった看板などいろいろ見てみると楽しいかもしれません。

結(Yui)でした。ではまた~☆