京都府|和歌山最古寺の国宝とともに

アーユーボーワン!ベルです。今回から和歌山編をお届けします。今日は和歌山県日高郡日高川町にある和歌山県最古のお寺に2つの自然災害伝承碑がありました。

明治22年紀伊半島大水害(1889年8月19日〜20日)

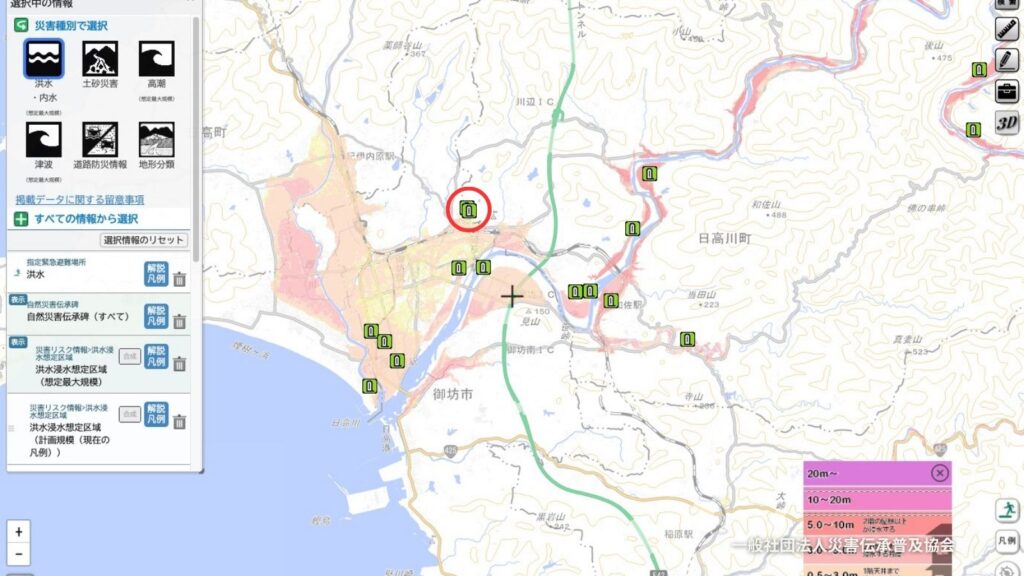

現地を重ねるハザードマップで確認すると、赤い丸印の場所になります。たくさんの自然災害伝承碑がありますが、そのほとんどが年代は違いますが水害によるものです。

重ねるハザードマップ「地形分類」を重ねると、、、

重ねるハザードマップの地形分類を表示させてみると、ほとんどの自然災害伝承碑が建立されている場所は水色の低地で、砂礫や泥が堆積してできた平坦地、または、その流れによってできた平坦地です。そして、この地形の自然災害リスクは、河川氾濫、高潮、液状化に注意、地震の時に揺れやすい、です。

今回紹介する自然災害伝承碑は今から約136年前の河川の氾濫による洪水の被害を伝承しています。(赤い丸印)それ以外のものは約72年前、1953年の紀州大水害を伝承するものが多く建立されています。

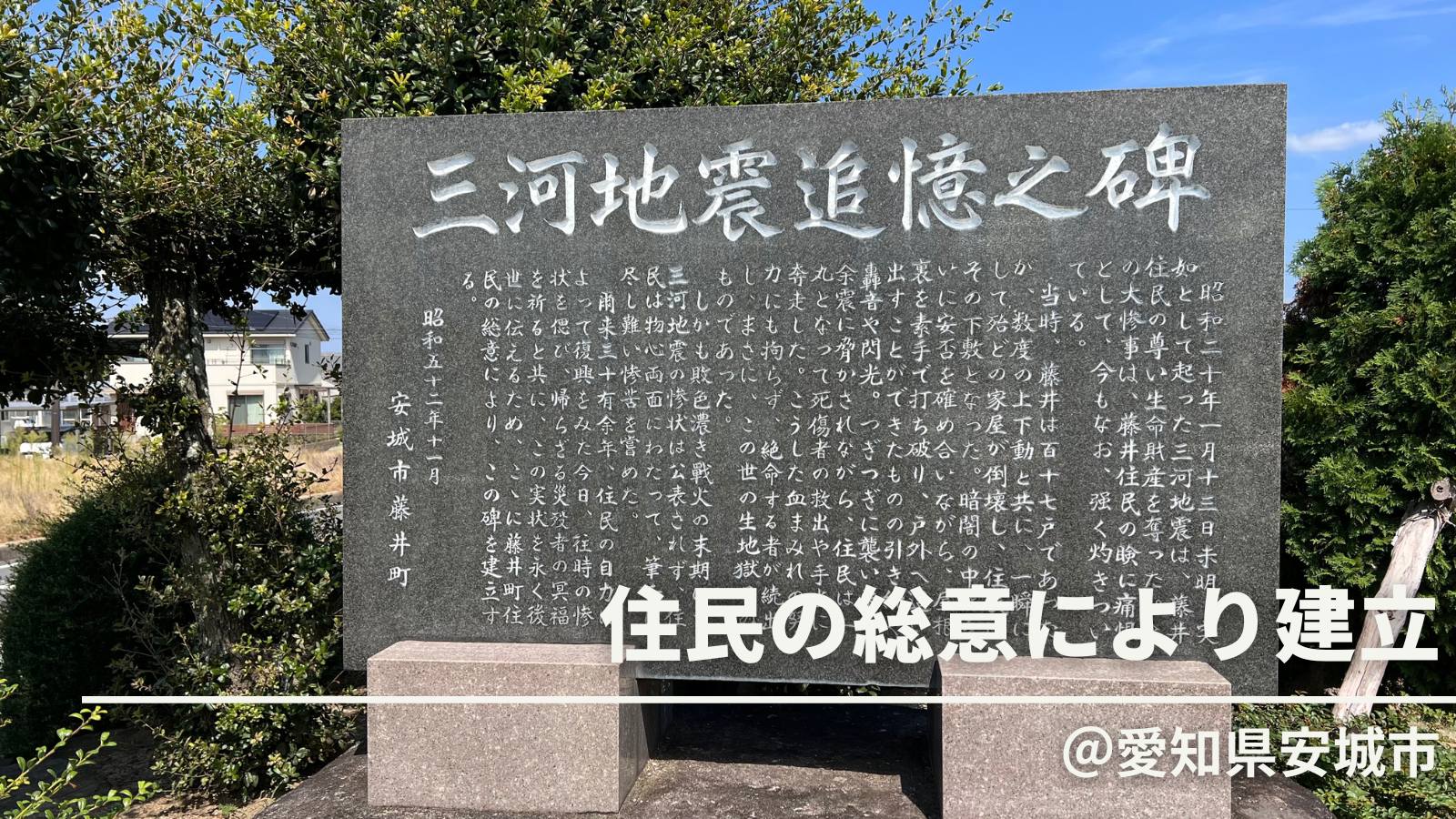

明治風水害供養塔

- 碑名:明治風水害供養塔

- 災害名:明治22年紀伊半島大水害(1889年8月19日〜20日)

- 災害種別:洪水

- 建立年:1938年

- 所在地:和歌山県日高郡日高川町大字鐘巻(道成寺)

- 伝承内容

- 明治22年(1889年)8月19日から20日にかけて大雨

- 日高川が大氾濫

- 当時の日高郡内で家屋流出593戸

- 全壊153戸、半壊418戸、浸水1913戸、死者219名

- 塔は犠牲者を供養するためのもの

明治二十二年八月廿日 大水この七段までつく

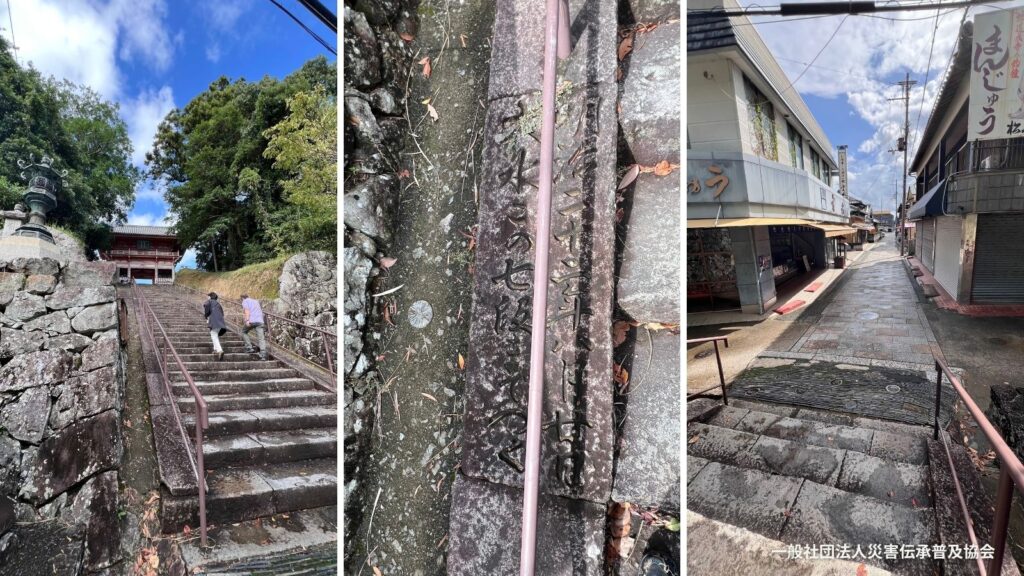

- 碑名:明治二十二年八月廿日 大水この七段までつく

- 災害名:明治22年紀伊半島大水害(1889年8月19日〜20日)

- 災害種別:洪水

- 建立年:1938年

- 所在地:和歌山県日高郡日高川町鐘巻(道成寺)

- 伝承内容

- 明治22年(1889年)8月19日から20日にかけて大雨

- 日高川が大氾濫

- 当時の日高郡内で家屋流出593戸

- 全壊153戸、半壊418戸、浸水1913戸、死者219名

- 道成寺は石段の第七段まで浸水

- 門前の人家は軒端を没した

伝承内容から

道成寺の七段目まで浸水、門前の人家は軒端を没したとの伝承内容から、人家の屋根の端が水に浸かってしまったことがわかります。道成寺は高台にあり、日高川からの距離は約1Km、石段の七段目までの標高は約18mです。(国土地理院地図ツールにて確認)この高さまで浸水したことを考えると、たくさんの人家が浸水してしまったことがわかります。

重ねるハザードマップで洪水・内水を重ねてみると、いま現在も当時と同じように広範囲で浸水のリスクがあることがわかります。

自然災害伝承碑の伝承内容を重ねるハザードマップや自治体のハザードマップで確認することで、その情報がいまの防災・減災に役立てることができます。いまもリスクがある場所だとわかれば、大雨のときは避難する、ということを石碑が思い出させてくれるトリガーになります。

先人のメッセージは自ら受け取りにいかなければ永遠に届かないメッセージ。でも、そのメッセージは後世の命を守りたい、同じ目にあってほしくない、危険を知らせたい、そんな思いやりのメッセージです。ぜひ、命を守るメッセージを受け取りにいってみてください。

和歌山県最古のお寺、道成寺と国宝

いま映画で話題の「国宝」。なんと道成寺は映画「国宝」の中で演じられている演目「二人道成寺」の舞台なのです。大宝元年の701年に創建された和歌山県最古のお寺です。国宝の仏像が3点、重要文化財11点、県指定文化財4点などが祀られています。

おまけ 国内唯一の絵時説法

おまけというにはもったいないのですが、こちらの道成寺では国内唯一の「絵時説法」を拝聴することができます。巻物に描かれた絵を紹介しながらお坊さまが説法をしてくださいます。

この説法が非常に面白く、説法でありながら話芸のレベルで、一瞬にしてお坊さまの世界に引き込まれてしまいます。安珍・清姫伝説のストーリーにそって行われる説法に笑ったり、しんみりしたり、なるほど〜と納得したり。

感情を思いっきりもっていかれてしまいます。絵時説法は説法としての落とし所があり、その様はプレゼンの要素もあります。ビジネスマンの方でプレゼンをする機会がある方には激推しです。

あぁ〜、こんなふうにプレゼンすればいいのかぁと、プレゼンの内容にもよるとは思いますが、人間が判断や決定をする最終的なところは感情と言われていますから、参考になること間違いなしです。

ぜひ、機会がありましたら「道成寺」へ!

それでは、また次回に!(次は12月になります!)

寒暖差が大きく体調を崩しやすい時期です。

どうかご自愛なさってください!

ベルでした!