災害伝承ウォークラリー神戸編 報告①

はじめに|ひょうご安全の日推進県民会議 助成

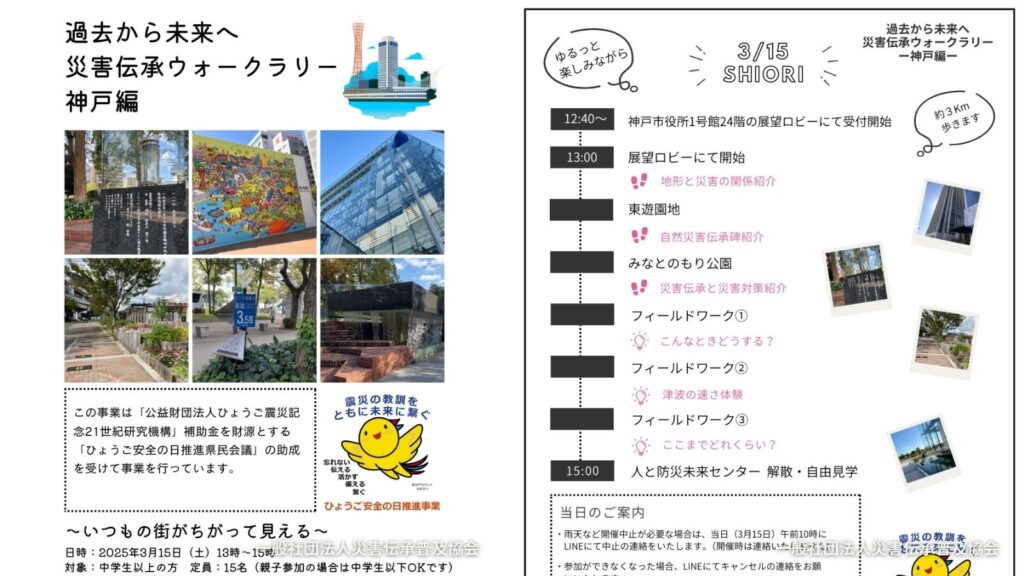

今回開催しました「過去から未来へ 災害伝承ウィークラリー神戸編」は「公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構」補助金を財源とする「ひょうご安全の日推進県民会議」の助成を受けて事業を行っています。

過去から未来へ!災害伝承ウォークラリー神戸編

先日3月15日午後1時より、「過去から未来へ!災害伝承ウォークラリー神戸編」を開催いたしました。前日の天気予報はあいにくの曇り時々雨。開催が危ぶまれましたが、当日は曇り空の中、予定通り神戸市役所展望所からスタートしました!

展望所からの絶景!地形と災害リスクを学ぶ

まずは、展望所から見える景色と位置関係を、事前に準備したフリップを使って解説しました。その後、国土地理院のハザードマップを用いて、地形や地質の特徴を確認。参加者の皆様は、実際の景色と地図を見比べることで、より深く理解を深めている様子でした。

当日は、薄曇りながらも展望ロビー南側からは紀伊半島がうっすらと見え、地図だけでは分からない五感で感じる景色の違いを体験。また、現在地から関西空港まで高速道路で約1時間という距離感も共有しました。

高い場所から見ることで分かる地形の特徴

展望ロビーからは、ポートアイランドや六甲アイランドといった人工島がはっきりと見えました。特にポートアイランドは、完成当時世界最大の人工島であったこと、そして1981年に開催された神戸ポートアイランド博覧会(ポートピア’81)では、約半年でたくさんの来場者を記録したことを紹介しました。(1,610万人:ブログ執筆時確認)

災害伝承×地形クイズ!

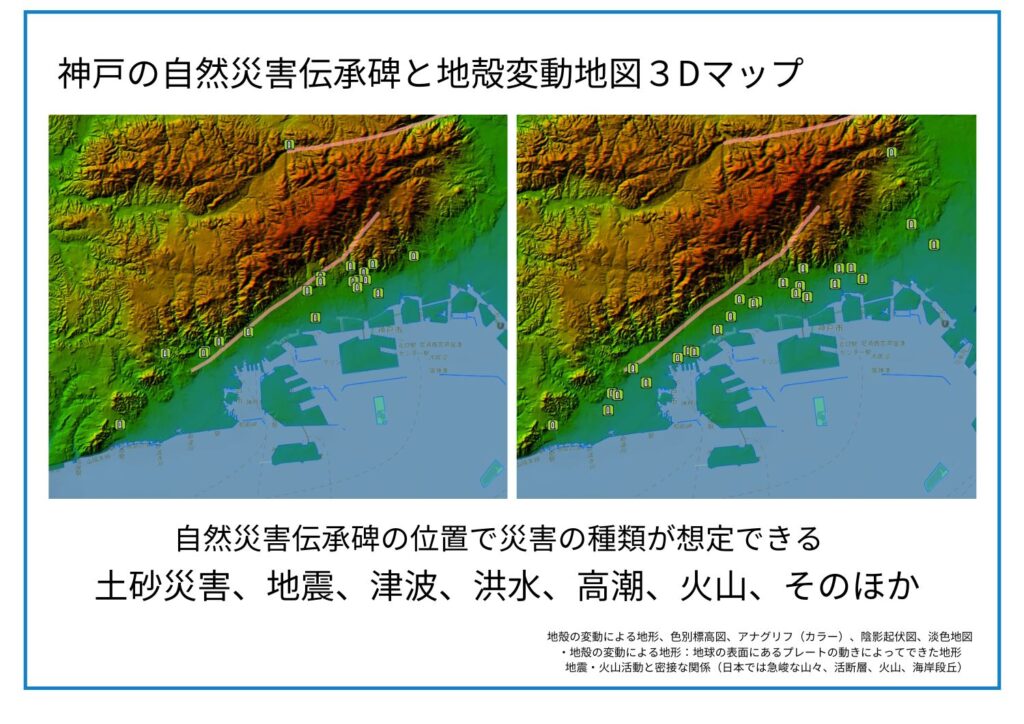

展望ロビー北側では、神戸の自然災害伝承碑と地殻変動地図3Dマップを使ったクイズを行いました。7種類の自然災害(土砂災害、地震、津波、洪水、高潮、火山、その他)の中から、表示された自然災害伝承碑がどの災害のものかを考えていただきました。

参加者の皆様からは、「海側と山側に集中しているのか?」「火山はないはず」など、様々な意見が飛び交いました。

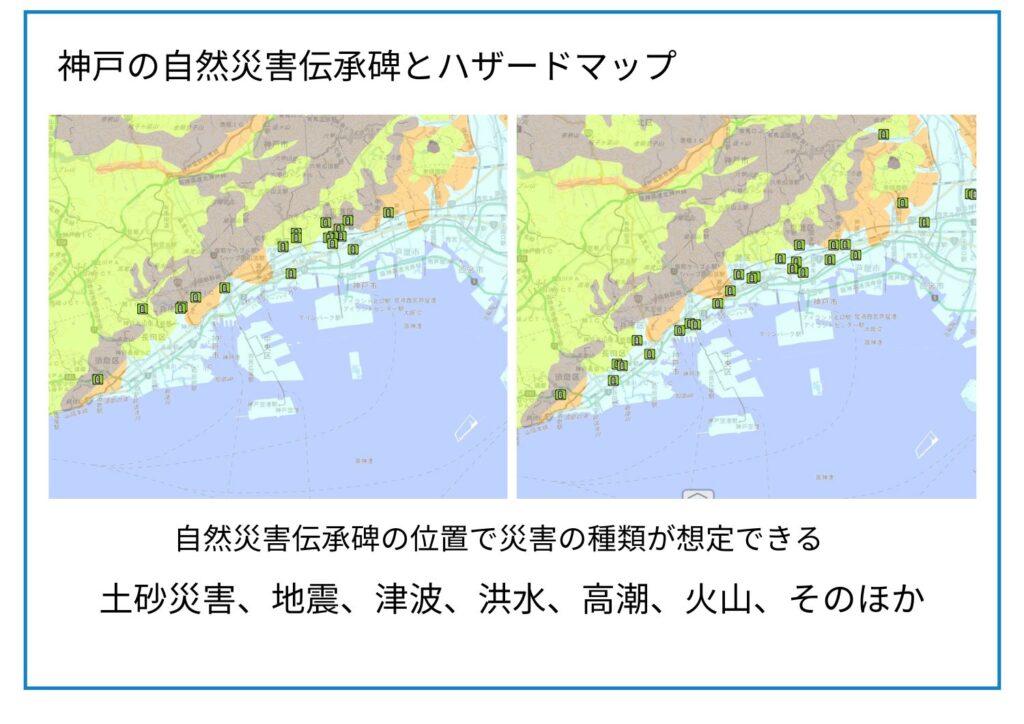

ハザードマップで災害リスクを可視化

クイズの後は、ハザードマップを使って正解を確認しました。地図とハザードマップを見比べることで、災害リスクがより分かりやすくなったようです。

例えば、水色の場所は「液状化や地震時に揺れやすい」、茶色やオレンジ色の場所は「土砂災害」のリスクが高いことを解説しました。神戸は阪神・淡路大震災だけでなく、阪神大水害も経験しており、その教訓を伝える自然災害伝承碑があることも紹介しました。

地図や3Dマップだけでは分かりにくい災害リスクも、ハザードマップを使えば一目瞭然です。ハザードマップの色分けは4色程度なので、覚えてしまえば誰でも簡単に活用できます。

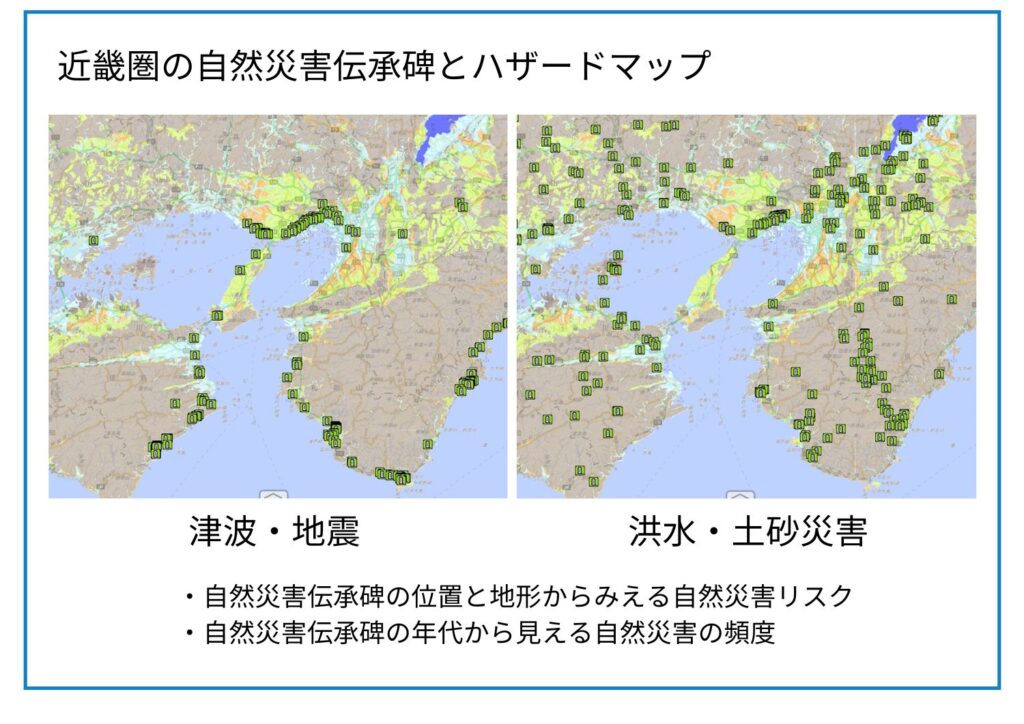

近畿圏の災害伝承碑とハザードマップ

クイズの後に、大阪湾周辺の近畿圏における自然災害伝承碑とハザードマップを確認しました。GSIマップを活用することで、自然災害の種類ごとに伝承碑の位置を確認することができ、災害がどのような場所で発生しやすいのかを把握することができます。

このような情報を知る経験をすることは平時での旅行や外出時のリスク認識の向上に役立ち、災害リスクに対する意識が高まります。これにより、未知の旅先や外出先でも、同様のリスクが存在する可能性を考慮して、事前に情報を収集しようとする行動につながりやすくなります。

一度でもいいので実際にやってみる経験がとても大切です。

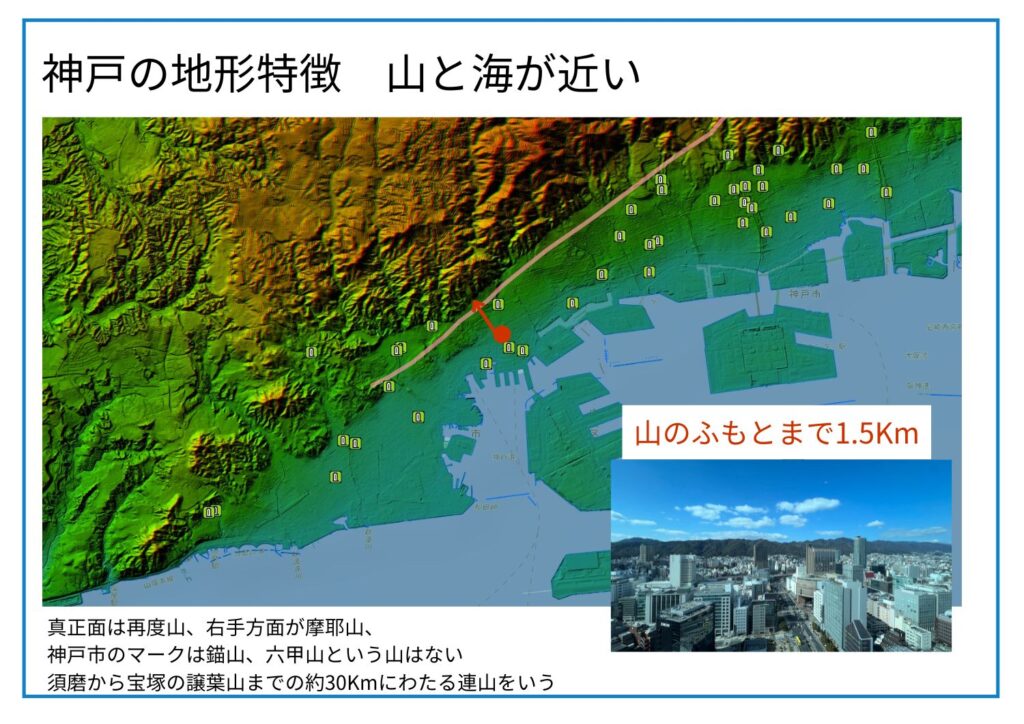

神戸の地形の特徴とGSIマップの活用

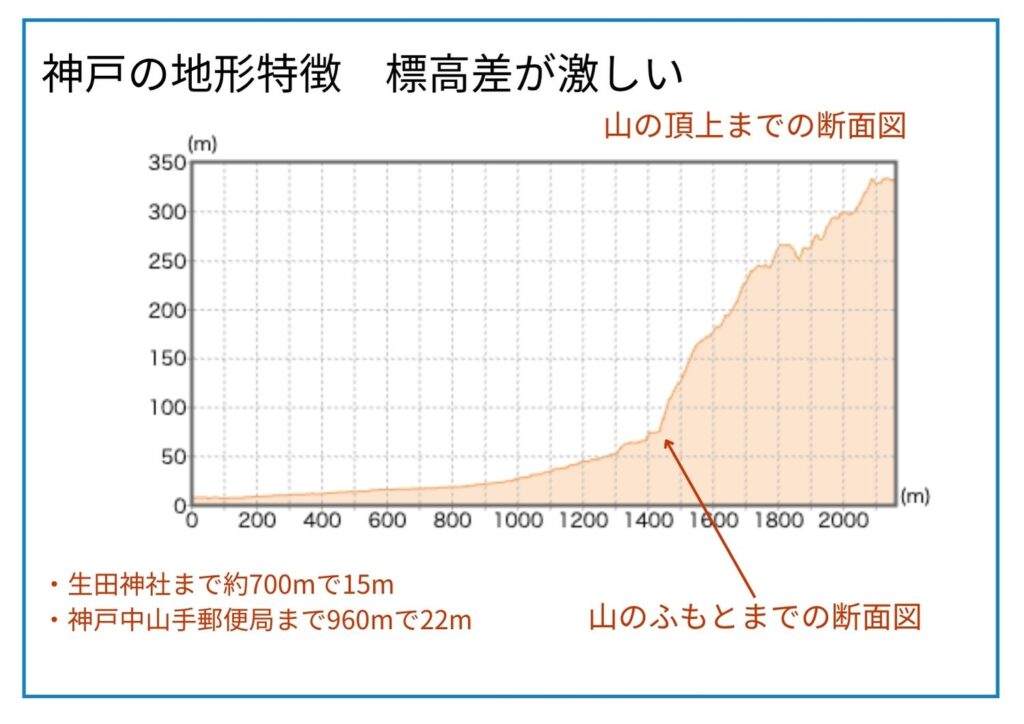

展望ロビーでの最後に、神戸の地形特徴は本当に海と山が近く、現在地である神戸市役所から山のふもとまでの距離は約1.5Kmであること、また、標高差が大きいことをGSIマップの断面図で確認しました。

このような断面図もGSIマップの機能を使えば簡単に確認することができ、地形の特徴がより深く把握でき地形×地質×気象による自然災害発生のリスクを考えるのに大変役立つことを紹介しました。

災害の備えは、知識と経験の積み重ね

自然災害から命を守るためには、事前の心構え、適切な避難行動など、様々な要素が重要となります。しかし、これらの行動をスムーズに行うためには、基礎知識だけでなく、実際の体験を通して学ぶことが不可欠です。

神戸は海も山も近く、断層もあり、地形や地質、断面図など、自然災害発生要因を地図や地形から学ぶための情報が多く、基礎知識となる部分や神戸市役所の展望ロビーからGSIマップで情報を把握する方法などを紹介しました。

GSIマップを用いてザードマップを確認することは非日常的に感じるかもしれませんが、スマホやタブレット、パソコンなどで簡単にできます。旅や外出時などにもササっと確認できます。回数を繰り返すほどに操作は簡単になり、そのうちに地形を見て災害リスクを想像できるようにもなっていきます。

今回のウォークラリーを通して、参加者の皆様が災害伝承と地域の災害リスクについて理解を深め「命を守る」ことに繋げていただけたなら幸いです。

次回報告②へつづきます・・・ベルでした!

公式LINE「つながるラボ」限定イベント・講座

災害伝承普及協会では、リアルイベント、オンラインイベントなどを開催しています。毎月開催している防災スキルUP無料講座など、公式LINEへご登録の方限定のものもございます。

公式LINE「つながるラボ」の詳細&登録方法は「つながるラボページ」でご覧いただけます。

ぜひ、お気軽にご登録ください。