|和歌山県|濱口梧陵「稲むらの火」の教え

皆さん、こんばんは!災害伝承士見習い中のベルでございます。今日は、日本全国に語り継がれる感動の物語、「稲むらの火」について、熱く語らせていただきます!

「稲むらの火」…この話を聞いたことがある方も多いでしょう。でも、ただの昔話だと思っちゃあいけませんぜ。(すみません、最近、「べらぼう」(NHKドラマ)にハマっていて、江戸言葉っていうんでしょうか…がお気に入りなもので)この物語には、私たちがこれから起こるかもしれない災害から命を守るための、大切な教えがぎゅっと詰まっているんです!

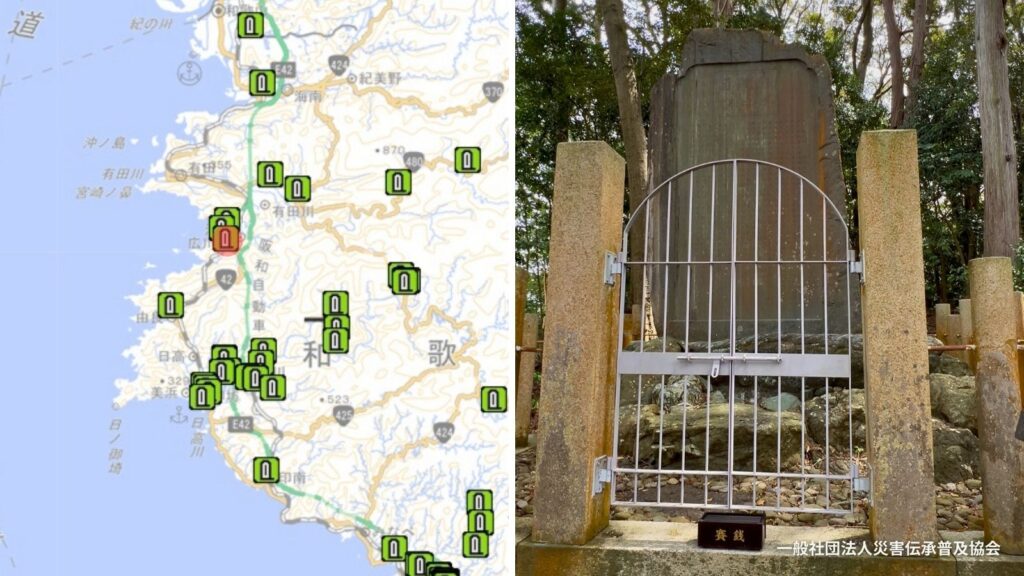

自然災害伝承碑 〜濱口梧陵碑〜

この石碑には、1854年12月24日に発生した安政南海地震による被害状況と濱口梧陵が人々を高台へと誘導したことを伝承しています。

碑の概要(国土地理院より)

- 碑名:濱口梧陵碑

- 災害名:安政南海地震(1854年12月24日)

- 災害種別:津波

- 所在地:和歌山県有田郡広川町上中野206(広八幡神社境内)

- 伝承内容:

- 1854年12月24日の安政南海地震による津波が旧広村を襲った

- 村落は跡形もない程に洗い流された

- 津波が日暮に発生し人々は逃げる場所がわからなかった

- 濱口梧陵が田にあった稲むらに火をつけ周囲を明るくした

- 人々は稲むらの火を頼りに高台に逃げることができ助かった

現地のようす

現地は広八幡神社の境内にあります。広八幡神社は敷地が広く大きな駐車場もあります。訪問した日はちょうど桜が咲いていました。御手水にビー玉が入っていて水面が揺れてきれいでした。

濱口梧陵碑へ続く石段があり、そちらを登ると周囲を鉄柵で囲われた立派な石碑が建立されています。石碑の前には碑文の解説版がありました。

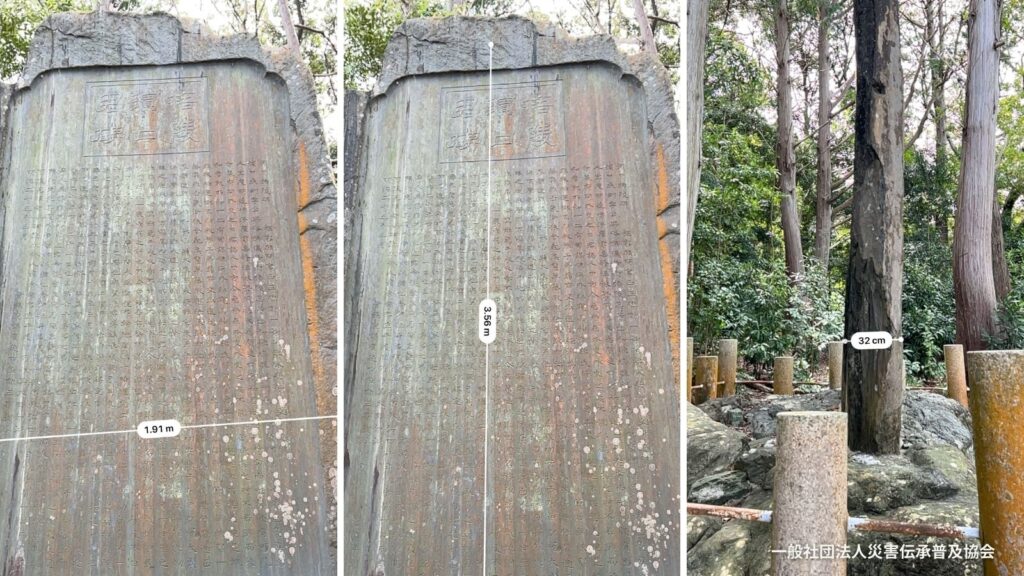

石碑の特徴

- 高さ:約3.6m

- 横幅:約1.9m

- 厚み:約0.3m

日本遺産「百世の安堵」

広川町は「百世の安堵」が日本遺産にも選ばれていて、こちらの自然災害伝承碑ほか、とてもしっかりした案内看板が設置されています。防災観光や学習で、町を歩くのも楽しいこと間違いなしです!宿泊もできる温泉もあります。日本遺産ポータルサイト「百世の安堵」へはこちらから

絶対に見てください

何をどうこう言うよりも、もうこちらの動画をみていただきたいのです。初めて濱口梧陵「稲むらの火」について知ったとき、「どうしたらこんな人になれるんだろう」と思いました。かのラフィカディオ・ハーン(小泉八雲)が「神」と称したことも納得です。

この動画はYouTube「公式 稲むらの火チャンネル」で韓国語、中国語ほか、のバージョンがあります。世界津波の日(11月5日)は濱口梧陵「稲むらの火」の逸話が由来です。

広川町を訪問すると、実際に今もある「広村堤防」を歩くこともできます。防災標識や巨大な水防扉など、いま現在も防災に対しての意識が非常に高い様子を見ることができます。

現代に生きる私たちへのメッセージ

濱口梧陵は強いリーダーシップを発揮し、多くの人の命と暮らしを守りました。村をなんとかせねば!人々が生きていくためにどうするべきか、と、稲むらに火を放ち、堤防を作ることで仕事を作り、いま現在も堤防は地域を守っています。

これらは、濱口梧陵が事業を営み財力があったから出来たことではありません。それらは人に対する慈愛にあふれた心が下支えしていることを決して忘れてはなりません。

国、自治体、地域のリーダーを担う方々が慈愛と利他の心を持って、防災と災害時対応にあたってくださることを心から信じ願います。

今に活かすポイント

1.リーダーの判断力

梧陵さんのように、非常事態において、冷静かつ迅速に判断し、行動するリーダーの重要性。

2.利他の精神

自分の大切な財産を犠牲にしてでも、村人を救おうとした梧陵さんの、利他の心。

3.迅速な避難の大切さ

危険を知らせる狼煙を見て、すぐに高台へ避難した村人たちの行動力。

4.じぶんで考える(知識と教訓を知恵につなげる)

地震後の津波、潮の引きなど、知識と教訓を活かし、火をつけるに至ったのは考えたからこそ。

これらの教訓は、今を生きる私たちにとっても、非常に重要なものです。いつどこで、どのような災害が起こるか分かりません。その時、冷静な判断力を持ち、周りの人と助け合う心を持ち、そして、正しい知識に基づいて迅速に避難することが、自分の命、そして大切な人の命を守ることに繋がるのです。

広川町の今に触れる:語り継がれる教え、未来への備え

この感動的な物語の舞台となった広川町には、今も梧陵さんの偉業を伝えるものが残っています。広村堤防。梧陵さんが私財を投じて築いたこの巨大な堤防は、その後の津波から村を守り続け、今もなお、地域の人々の安全を守っています。先人の知恵と努力が、現代に生きる私たちを守ってくれているんですね。

稲むらの火の館

そして、広川町には「稲むらの火の館」という津波防災教育センターがあります。ここでは、「稲むらの火」の物語を通して、津波の恐ろしさや、災害から身を守るための知識を学ぶことができます。物語を読み解き、当時の状況を追体験することで、防災への意識をより深く、強くすることができます。稲むらの火の館公式サイトはこちらから

「稲むらの火」は、決して過去の出来事ではありません。梧陵さんの勇気ある行動、村人たちの迅速な避難、そして、津波の恐ろしさを伝えるこの物語は、未来の世代へと語り継ぎ、活かしていくべき教訓なのです。

皆さん、「稲むらの火」の物語を心に刻み、もしもの時に備えましょう。自分の命は自分で守る。そして、周りの人と助け合う。それが、この物語が教えてくれる、最も大切なことです。

おまけ

さいごに、いつもは食いしん坊ネタをご紹介することが多いんですが、今日はYouTube動画をひとつ。こういう歌にするってのも、災害伝承の方法のひとつなんですぜ。(江戸弁っていうんですかね?べらぼうみたいな言葉むずかしい〜)

YouTube動画満載になってしまいました

今日はここまでにて失礼します!

また来週〜〜〜ベルでした!