和歌山県|みかん畑と紀伊大水害

アーユーボーワン!ベルです!

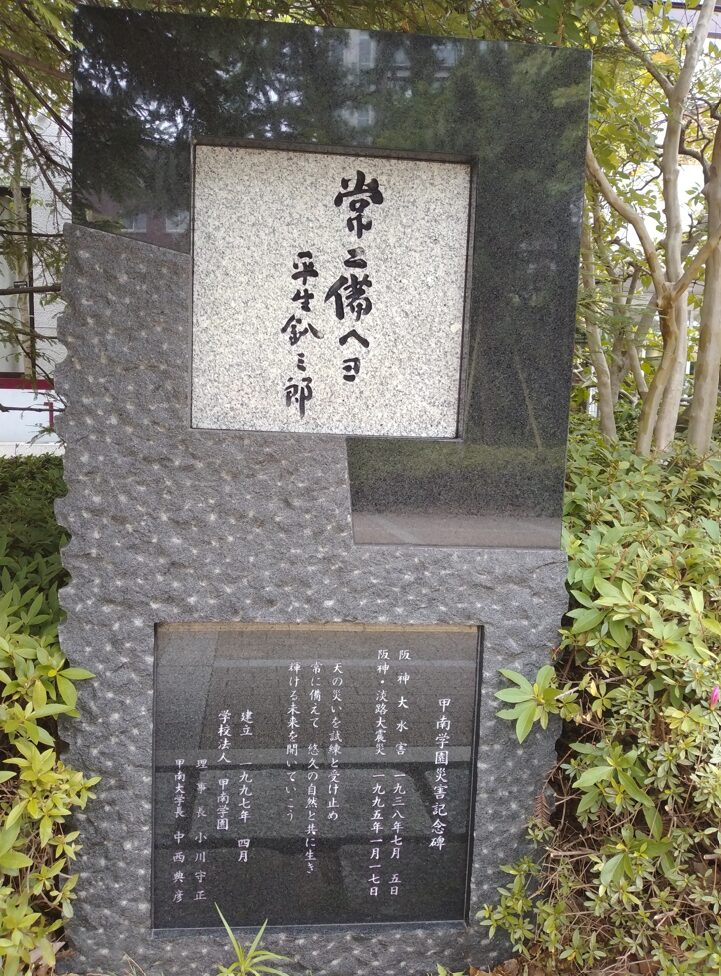

3月27日(木)に和歌山県の有田川町に追加公開されたばかりの自然災害伝承碑、「昭和二十八年七月十八日水害横死者之碑」へ3月29日(土)に訪ねました。

紀州大水害(1953年7月18日)の記憶を刻む碑

この石碑は、昭和28年(1953年)7月18日に発生した紀州大水害による犠牲者を悼むために建立されました。

碑の概要(国土地理院情報)

- 碑名:昭和二十八年七月十八日水害横死者之碑

- 災害名:紀州大水害(1953年7月18日)

- 災害種別:洪水・土砂災害

- 所在地:和歌山県有田郡有田川町大字徳田

- 伝承内容:

- 1953年7月18日未明、豪雨による有田川上流での大規模な山崩れ・山津波発生

- 急激な増水により下流域で堤防や橋が破壊

- 死者(行方不明者含む)は193名に達する大災害

- 毎年7月18日に慰霊祭が営まれる

現地のようす

訪れてみると、石碑は道路からも見え、場所の特定は容易でした。車で近づくと、約1m手前で道路が行き止まりになるため、訪問時は注意が必要です。石碑はとても大きいです。

石碑の特徴

- 高さ:約4.3m

- 横幅:0.9m

- 厚み:0.4m

近くには桜が7〜8割咲いており、青空とのコントラストが美しい光景でした。碑の周辺には住宅があり、広いコンクリート舗装のスペースにはバスケットゴールも設置されていました。地域の生活の場に根ざした伝承碑であることが感じられました。

紀州大水害の教訓—私たちが学ぶべきこと

和歌山県がまとめた紀州大水害を体験された方の体験記(平成15年7月編纂より抜粋)です。

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080600/saigaitaikenki/S28_d/fil/S28.pdf

こちらの体験記を読んで共有したいと感じた「教訓」の一部を抜粋しました。

教訓の記事(抜粋)

花園村KRさん|昭和28年当時20歳|大学生|

私は平成 7 年に神戸の震災も経験しました。2 つの大災害を通して人間の力 ではどんなに頑張っても自然の力を止めることはできないと思いました。でも 災害は防げると思っています。神戸の震災の時、1 人で暮らしているお婆さんをみんなで心配しました。しかしその家は全くといっていいほど何の被害も受けていませんでした。ご主人が海外で大きな地震を経験し、地震に強い家を建てよ うと徹底的な対策をしていたそうです。対策をしていれば防げるものだと思いました。 災害が発生したら安全な場所に避難しなければならないことはみんな知っています。でもどこが確実に安全な場所なのか知っている人はほとんどおりません。行政や専門家の方よりも地元の方が地域の地形や特徴を知っています。だか ら自分自身で危険な場所を避けるなど、少しでも知識を身に付けて安全に逃れる可能性を高めることが大切だと思います。

清水町NTさん|昭和28年当時28歳|材木業|

災害から逃げるためには、危機感を持って、常に心構えをしておかなければならないと思います。 当時は情報網も充分に発達していない時代だったので、災害情報どころか天気予報すら知ることができなかった。今はいろいろな情報があって早期避難が可能になり、災害に備えて、最低限必要な物を持って避難できるように普段から準備しておけば良いと思います。水から逃れるためには山の方に逃げれば良いが、山に逃げれば今度は山が崩壊する恐れがあり、逃げる時は安全な山に逃げなければなりません。同じ山でも尾根に逃げればいいと思います。それ以外の場所だと土石流とか、がけ崩れで災害に巻き込まれる恐れがあります。安全な場所を見極められる知識を身につけ ておくことが大切だと思います。

清水町UTさん|昭和28年当時28歳|林業|

川の増水は水より土砂が原因だと思う。土砂が流れてきて河床を上昇させたり、崩れた土砂が川を堰き止め、増水して氾濫した。逃げるとき、水の中なら泳いでどうにかなるが、土砂が混ざっていると体が重く、動きづらく逃げるのが難しい。山道を知っておくと避難する時に役に立つ。村では毎年夏になると「山道狩り」 と言って山道を歩く行事があり、そのおかげで山の中でも素早く避難できた。 多くの対策が行われている中で、一番の災害の原因は「自分は大丈夫」とか「ま だ大丈夫」という油断だと思う。 昔は情報網が発達していない時代だったので、雨の予測も全くできず、危険が迫るまで危険を知ることはできなかった。今は情報が発達しているので、正確な情報をもとに素早い行動をすれば災害を妨げると思う。 普段から「災害はいつ自分の身に起こるかも知れない」という危機感を持って、 少しでも危険を感じたら早く避難できるように、日頃から心の準備をしておかないといけない。 「災害は忘れた頃にやってくるもの」と言われているが、そのとおりだと思う。

美山村KSさん|昭和28年当時38歳|川上村議会議員

災害に遭うと人間の本性が表れると思った。十分な食糧がなくて空腹になると、人間はいら立ちを隠せなくなって、他人を思いやる気持ちがなくなってしまう。苦しい時こそ助け合わなければならないのに。冷静な気持ちを維持するため にも食糧は大切でした。 あとは家族は離れて暮らすものではないと思った。主人が出稼ぎに出ていた家族は被害に遭った。主人がいないとやはり指示をする者や家族を守る者がいなくなるからだと思う。教訓ではないけれど後悔していることがあります。年寄りと子供と病人に、雨の中危険を予想できた場所からの避難を強制できなかったためみんな亡くなったこと。そのことがずっと自分を痛めつけて自己反省している。

熊野川町STさん|昭和28年当時28歳|三津ノ村(現・熊野川町職員)|

仕事上で訓練されていたことが大きい。一度目の災害より二度目の災害の方がてきぱきと行動できた。情報を重視しないといけないと思う。今は天気予報や ニュースがあるのでその情報を早く聞いて早く逃げ行動することが大切。熊野川町民の多くは事前に避難している。危険な時は自主避難が必要。

熊野川町TSさん|昭和28年当時27歳|小口村(現・熊野川町職員)|

備えあれば憂いなし。植林が大切だと思います。村長は「民家の近くには竹を 植えよ」と言った。竹は根をよく張るので土砂が崩れにくいし水分もよく吸収す る。川の近くの浸水しやすい場所には家を建てない。現在、村内にある有線は役 に立ってます。「乾燥しています」と言われたら火の元に注意し、「台風が来る」と言われたらそれに備えることができます。情報を活かすことです。

体験記を読んで 〜共通項と要点を今に活かすポイント〜

1. 自然の脅威に備える

- 自然災害は想定以上の力を持つ

- 事前の防災対策で被害を軽減できる

2. 正確な情報の活用

- 天気予報や避難情報をこまめにチェック

- SNSや防災アプリを活用

3. 避難行動の徹底

- 危険を感じたらすぐ避難

- 安全な避難ルートを事前に確認

4. 地域の知識を活かす

- 地元の伝承や過去の災害記録を学ぶ

- 「ここは昔から水が溜まりやすい」などの知識を共有

5. 助け合いの精神

- 災害時は地域の連携が鍵

- 非常食や物資を分け合う

6. 家族との連携

- 避難場所や安否確認手段を決めておく

- 災害時の役割分担を話し合う

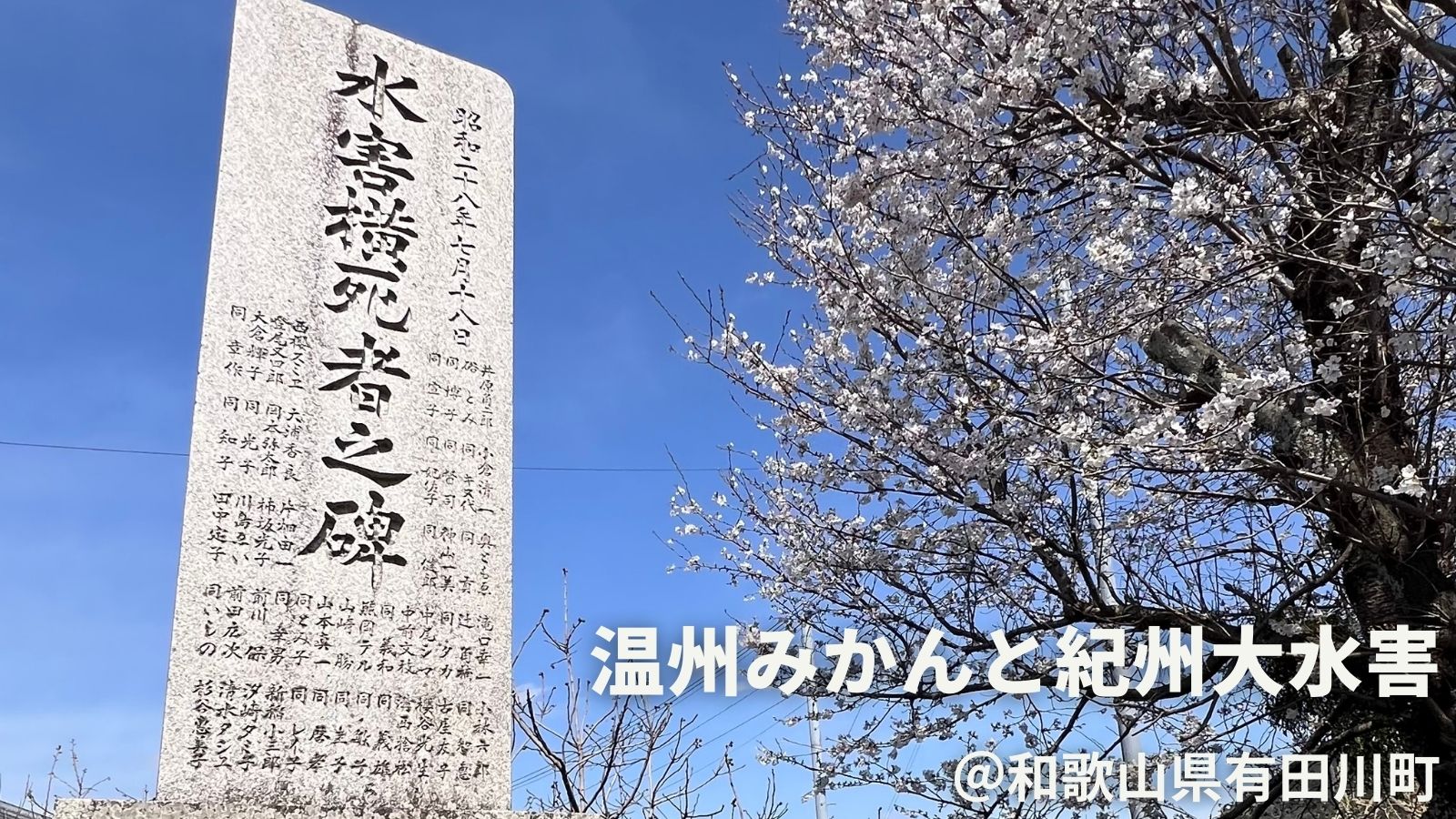

地域と復興のつながり—みかん畑は復興の証

農業転換のきっかけ

有田川町は日本有数の「温州みかん」の産地として知られています。しかし、この地でみかん栽培が盛んになった背景には、紀州大水害が関係しています。

- 紀州大水害により水田が壊滅的な被害を受ける

- 被災地では水田から果樹栽培へ移行が進み、生産量がさらに増える契機に

- 現在の「有田みかん」ブランド確立につながる

山肌はもちろん、広大なみかん畑の風景は、災害からの復興の歴史を物語る証でもあるのです。温州みかんの価値は美味しさだけにとどまらないことを知りました。

とても素敵な町です!ぜひご覧ください。

さいごに 〜防災意識を高めよう!〜

実際に伝承碑を訪れることで、 過去の災害を身近に感じ、当時の状況を知り、より深く理解することにつながり、防災意識を高めるきっかけになります。

現在はインターネットやデジタルアーカイブが充実し、AIを活用して過去の災害記録を調べることも可能です。伝承碑を訪れた経験をSNSなどで共有することも、現代的な伝承の形のひとつとです。

春の訪れとともに、桜が満開に近づいています。新しい季節を楽しみながら、私たち一人ひとりができる防災対策を考えてみませんか?

ベルでした!