災害伝承ウォークラリー神戸編 報告②

東遊園地の5つの重要な継承点

阪神・淡路大震災から30年。東遊園地は、震災の記憶を未来へとつなぐ場所として、多くの人々にとって特別な意味を持っています。今回はウォークラリーでの巡りポイントとして東遊園地のことで必ず知っておいてほしいこと、後世に継承したいことに絞り、ご紹介しました。

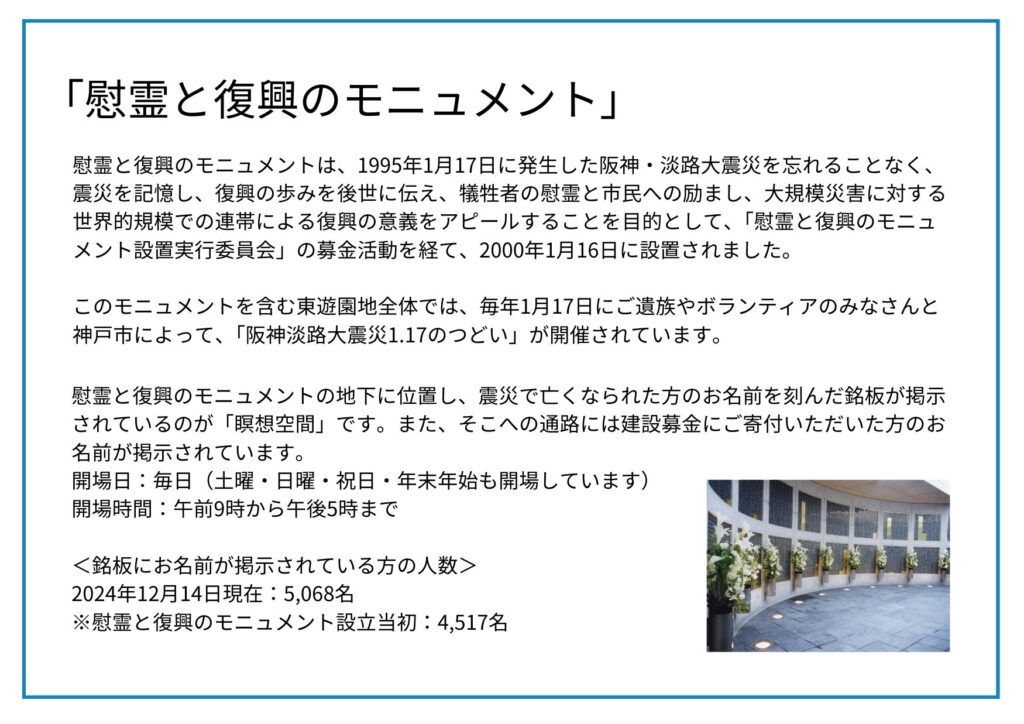

震災の記憶を伝える「慰霊と復興のモニュメント」

東遊園地には、震災の犠牲者を追悼し、復興への願いを込めた「慰霊と復興のモニュメント」が建立されています。このモニュメントは、震災の記憶を風化させず、後世に語り継ぐためのシンボルとして、重要な役割を果たしています。

モニュメントの地下にある「瞑想空間」では、お花をそえる方、お名前が刻まれた銘板を撫でていらっしゃる方、涙を流しておられる方、思い出話をしていらっしゃる方々、お祈りをしていらっしゃる方、、、さまざまな様子をこちらの場所で目にしていることを紹介し、多くの方々にとって心の拠り所であり、深く心を鎮める場所であることをお伝えしました。

(お名前がある方の人数は、2024年12月14日現在:5,068名|ブログ執筆時に確認)

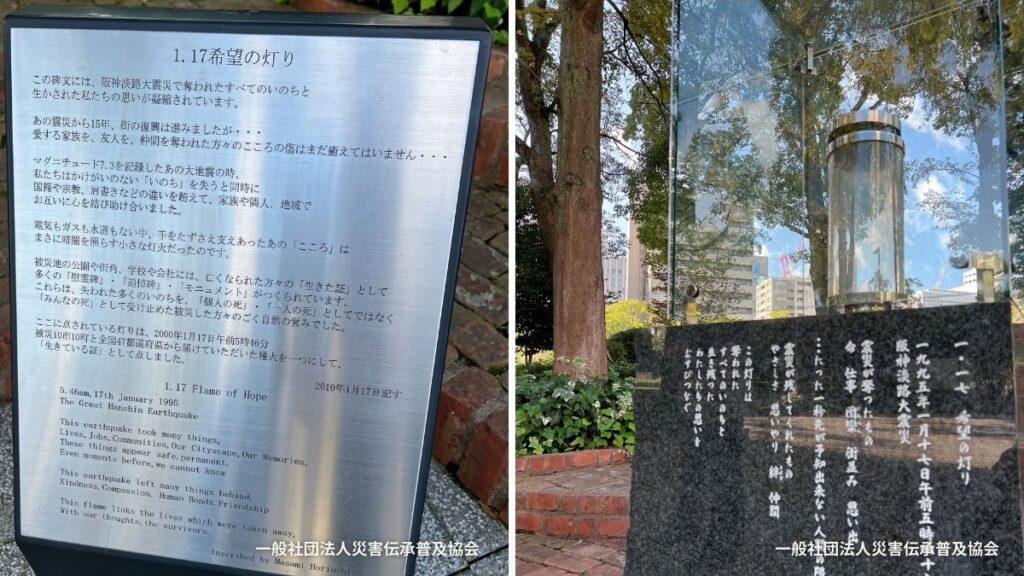

阪神淡路大震災の記憶を未来へつなぐ「1.17 希望の灯り」

「慰霊と鎮魂のモニュメント」のすぐ近くに「1.17希望の灯り」があります。こちらは自然災害伝承碑にも登録されGSIマップで確認することができます。震災から5年後の2000年1月17日に被災10市10町のモニュメントなどを巡って運んだ種火と県外被災者・ボランティアによって47都道府県から寄せられた種火を一つにして点灯されたこと、毎年1月17日には多くの被災地や震災関連行事に分灯されていること、生きている証として大切にされていることを紹介しました。

この灯りが生まれた背景が神戸市のWEBサイトに紹介されています。

「慰霊と復興のモニュメント」の建設に際して、ご遺族やボランティアグループの方々から「やさしさ」と「思いやり」、そして「生きている証」としての灯りを灯したいとのご提案がありました。

1.17希望の灯り 碑文

1995年1月17日午前5時46分 阪神・淡路大震災

震災が奪ったもの 命 仕事 団欒 町並み 思い出

たった1秒先が予見できない人間の限界・・・

震災が残してくれたもの やさしさ 思いやり 絆 仲間

この灯りは奪われたすべてのいのちと

生き残ったわたしたちの思いをむすびつなぐ

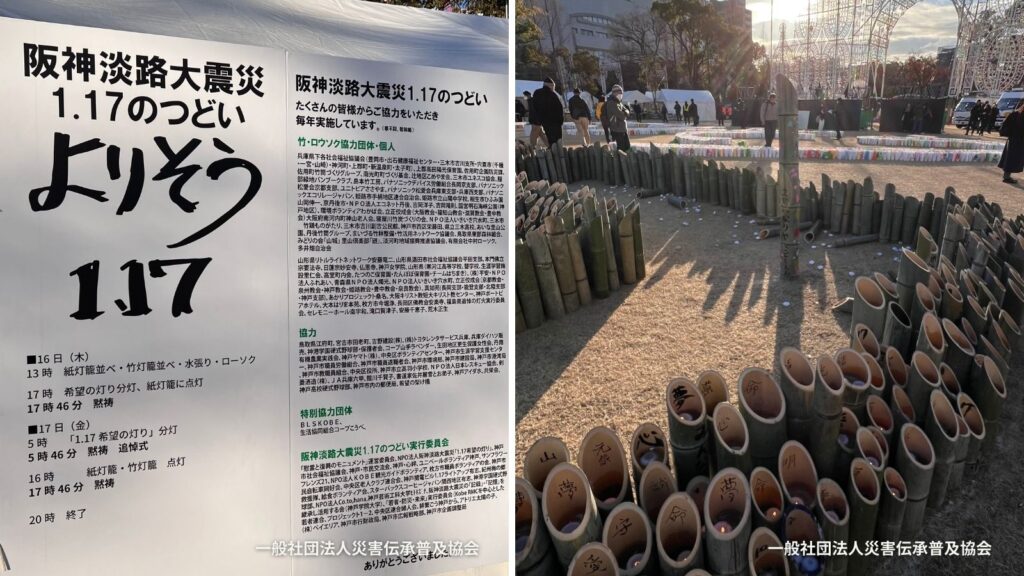

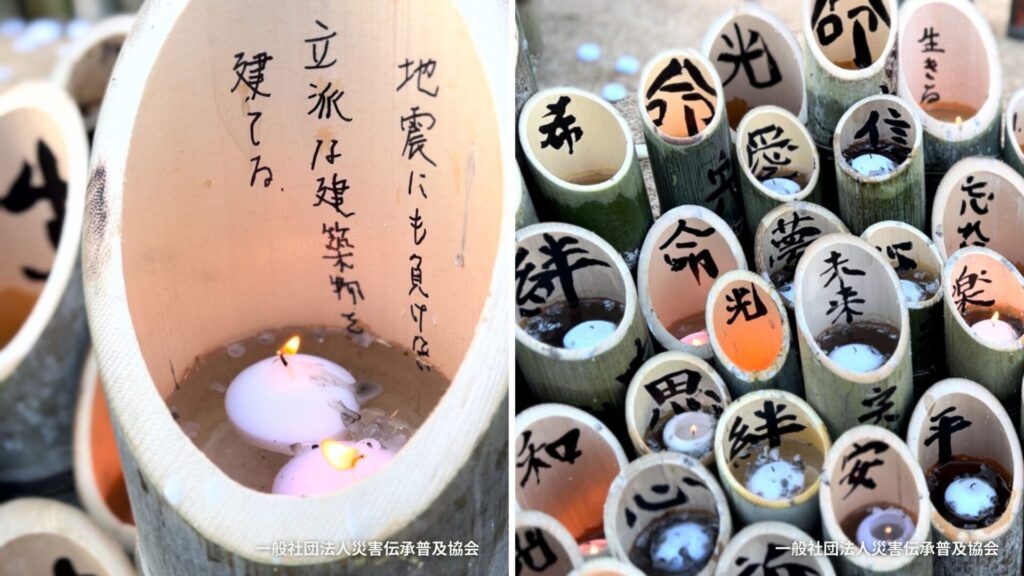

被災者の声に耳を傾ける「阪神淡路大震災1.17のつどい」

毎年1月17日、東遊園地の広場では「1.17のつどい」が開催されていることを紹介しました。当日は芝生養生のためにシートがかけられていましたので、写真は今年の1月17日の「1.17のつどい」のものです。震災の犠牲者を追悼し、被災者の体験談に耳を傾けることができます。震災の記憶を共有し、未来への教訓とするための貴重な機会です。

ぜひ、機会があれば「1.17のつどい」が開催されている期間に東遊園地へ足を運んでみてください。今年の1月17日は平日でしたが朝早くから仕事前に東遊園地へ出向き、灯りを灯して祈る人の姿がたくさんありました。東遊園地は祈りの場として、いつもとは違う空気感が生まれていました。その様子に触れることでしか感じられないことがあると思います。

地域コミュニティの拠点としての役割

震災後、東遊園地は地域住民の交流の場となり、コミュニティの再生に貢献しています。震災の経験を通して、きずなや、支えあう心、思いやりの大切さと地域コミュニティの重要性を再認識したことを復興に反映させていることはとても素晴らしく、週末ともなると家族連れをはじめ幅広い年代層の方が楽しい時間を過ごしていらっしゃる光景があること紹介しました!

避難場所としての役割

東遊園地は、災害発生時の緊急避難場所として指定されており、多くの人々を受け入れることができる重要な拠点でもあります。

そのほか防災標識についても紹介しました。自然災害伝承碑めぐりで全国を回っているので、防災EYEが働き防災標識にも目が向くようになり、日本全国どこでも同じように表示されているものと思っていたけれど、地域によって違っていることに気づくようになりました。ピクトグラムや災害を表す記号は同じものを使っていても、表示板などのデザインはちがっているため、わかりやすさ、見やすさ、には違いがあります。

特別に神戸ひいきではないですが、神戸の防災標識、街の案内板の防災情報はとてもわかりやすく、見る人の側に立って作られていると感じていることをお伝えしました。

勝手な想像ですが、神戸は古くから海外との交流が盛んで、多くの人々が訪れる国際的な港湾都市として発展してきたため、多様な人々が理解しやすい情報提供の重要性が、街づくりにおいて重視されてきたのではないかということと、

やはり、阪神・淡路大震災の経験から、市民や観光客の安全を確保するための防災対策の重要性と情報伝達の大切さを実感したことが街づくりに反映されていると想像されることをお伝えしました。

防災情報は本当にたくさんあり、大切で、相手のことを大事に思うがあまり沢山のことを伝えたくなるんですが、一度にたくさんのことは理解したり、記憶したりはできないですし、防災標識の役割は発災時に効果的に情報を伝えることなので、有事のときに沢山の情報を読みこなす時間と精神状態が適わないことを想像すると、本当に必要な情報があることが重要なんだと実感します。

このブログも反省せねばです、ついついあれこれと書きすぎています。ごめんなさい。

おまけ |神戸ルミナリエ

東遊園地は神戸ルミナリエの会場のひとつになっています。写真は2025年1月24日〜2月2日に開催された第30回神戸ルミナリエの様子です。

神戸ルミナリエは、震災の記憶を永く後世に語り継ぐ、まちと市民の希望を象徴する行事として開催されてきました。はじめて神戸ルミナリエを見た時の感動は忘れられないです。光を見上げているたくさんの人がみんな笑顔だったからです。機会あれば、ぜひ、ご覧になってください。とても綺麗で感動します。

さて、いよいよ次回は災害伝承ウォークラリー報告③、最終回です!

ここからはリアルな現場で自分だったらどうするかを考えたり、クイズや、実際の速度を体感したりがはじまります。お楽しみに!⭐︎ベルでした🤗

報告③は「こちら」からご覧いただけます。

公式LINE「つながるラボ」限定イベント・講座

災害伝承普及協会では、リアルイベント、オンラインイベントなどを開催しています。毎月開催している防災スキルUP無料講座など、公式LINEへご登録の方限定のものもございます。

公式LINE「つながるラボ」の詳細&登録方法は「つながるラボページ」でご覧いただけます。

ぜひ、お気軽にご登録ください。