災害伝承ウォークラリー 神戸編 報告③

過去から未来へつなぐ、神戸の記憶。

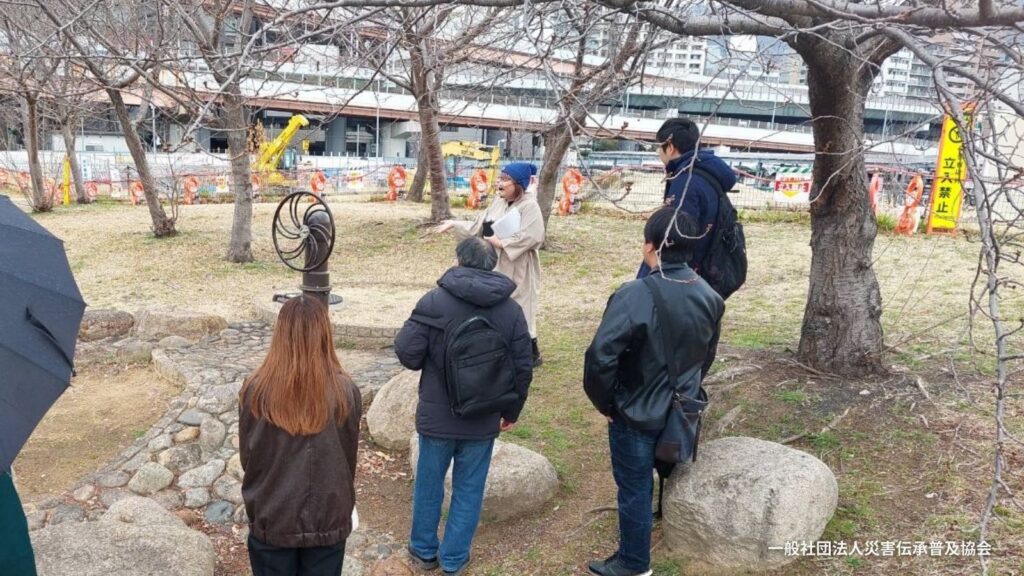

午後1時からスタートした「災害伝承ウォークラリー神戸編」後半の舞台は、みなとのもり公園(神戸震災復興記念公園)です。夕刻からの雨予報にドキドキしながらも、参加者のみなさんとともに、震災の記憶を未来へとつなぐ災害伝承ウォークラリーを続けました。

みなとのもり公園:震災の記憶と未来への希望が共存する場所

みなとのもり公園は、阪神・淡路大震災の経験と教訓を後世に伝えるために、JR貨物神戸港駅の跡地に整備された公園です。震災を経験した都市としての特別な意義を持つこの場所は、計画段階から市民が参画し、防災公園としての機能も備えています。

公園の基本理念(神戸市役所WEBサイトより引用)

神戸市は平成7年(1995年)1月17日、阪神・淡路大震災の災害を受けた。その経験や教訓は後世の人々に継承しなければならない。このため大震災を経験した都市の特別な意義をもつ事業として「神戸震災復興記念公園」を計画する。

大震災にあたり全国そして世界各地からいただいた多くの支援やボランティアの方々によって市民は癒され、励まされた。その感謝として市民主体の「KOBE2001ひと・まち・みらい」が開催されたが、ここに示された市民・企業・行政の協働を将来のまちづくりにつなぎ、その精神を大きく育てるシンボルの構築が必要である。

そのため、大震災に大きな役割を果たした緑をオープンスペース、春にさきがけて新しい芽生えや花々を見せた草木が人々に与えた復興への勇気、震災から今日まで生長を続ける緑に注目し、市民を中心とする協働の精神が大きく育ち、神戸のまちが復興から発展へと前進する姿を、木々の生長とともに見つめてゆく事業として、市民が主体となって、考え、つくり、育て、慈しむ「神戸震災復興記念公園」を神戸震災復興の記念事業とする。

※「神戸震災復興記念公園」は、愛称募集の結果、平成22年(2010年)1月17日から、みなとのもり公園(神戸震災復興記念公園)と表記しております。

公園のテーマ(神戸市役所WEBサイトより引用)

- (1)阪神・淡路大震災すべてのシンボルプロジェクトとしていく

- (2)未来の神戸におけるまちづくりの契機となるプロジェクトとしていく

- (3)市民の活動の場としていく

- (4)災害に備える場としていく

- (5)神戸の中心に「もり」をつくる

アクセス日:2025年4月2日:https://www.city.kobe.lg.jp/a10019/kurashi/machizukuri/park/intoro/about.html

公園内には自然災害伝承碑「神戸震災復興記念公園(みなとのもり公園)があり、石碑には復興のシンボルとして歌い継がれている「幸せ運べるように」の歌詞と楽譜を見ることができます。ベルのを歌声を披露できればよいのですが、この歌を歌うと無意識に涙が湧き出てきてしまい、最後まで歌えなくなってしまうため、公式YouTubeチャンネルを紹介しました。

この日はあいにく曇り空&雨予報で利用者が少なかったのですが、天気のよい日には老若男女問わず、多くの人々が思い思いの時間を過ごす様子があり、公園の運営に市民が主体的にかかわっていることにより震災の記憶と未来への希望や人とのつながりが育まれていると感じていることをお伝えしました。

災害伝承クイズ&津波の速さ体感ワーク

公園を後にして、最終目的地の「人と防災未来センター」へ向かう道中では、災害伝承クイズや津波の速さを体感するワークを実施しました。

災害伝承クイズ(防災と災害伝承のちがいについて)

防災という言葉はとても広い概念を持つ言葉です。そのため防災ってなに?災害伝承は防災じゃないの?とお尋ねいただくこともあります。防災と災害伝承、この二つの違いと関係については、災害伝承検定(準備中)の教材で解説紹介をしていますが、ここでは説明なしに肌感覚と想像力で理解していただくことを目的にクイズ形式で案内しました。

防災と災害伝承の違いを体感的に理解するためのクイズは、これまでも実施しており小学生から高齢者まで、誰もが一緒に楽しめる内容です。最初は2つの違いがつかめなかった皆さんも、何問かを繰り返していく中で「なるほど!」という声が上がり、災害伝承を肌感覚でつかんでいただけた様子でした。

あなたならどうする?ワーク

この場所は、車は侵入不可の道路の両側が簡単には超えることができない大きなフェンスに挟まれた全く逃げ場のない場所です。(写真は安全のため、少し離れた公園の芝生広場でクイズをしています)参加者の皆さんの背中側は海、南海トラフ地震が発生すれば津波のリスクも0ではない場所でもあります。。。

「いま、ここで地震が発生!大きな揺れです!どこに逃げますか?」

災害伝承ウォークのルート検討で、相棒の結ちゃんや手伝ってくれる仲間と何度もここに来て、そのたびに考えるも「それだね!」という答えは出ていません。しかし、今回はこれまで出なかった回答が2つもありました!(すごい!)

みなさんなら、どこに逃げますか?

今回でた回答はごめんなさい、今後もこのワークを行う予定であるため秘密にさせてください。ご参加の皆様の専門性が活かされた「すごい推察」だったことはお伝えしておきます!

津波の速さ体感ワーク

ワークをする前に、海が近いことを目で見てもらい、海の香りも確認しました。無意識には感じとっていることですが、あえて意識して確認・実感をしていただきます。海のそばにいることをしっかり脳に教えるためです。

そして振り返っていただき、山側を見ていただきました。東遊園地からここまで、あっという間でしたが約1.5kmも歩いていることをお伝えし、数字や文字、言葉で感じる距離感と自分の体力で感じる距離感を実感・把握しておくことは避難の際に「あきらめない」ことへつながる重要な指標になることをお伝えしました。(距離を見たり、聞いたりして、あきらめてしまう人がいます)

津波の脅威を肌で感じるため、津波の速度(時速約36km)を実際に体験。目の前に広がる海を前に、参加者は津波の恐ろしさを改めて認識していただけたと思います。

1回目では、全員が津波には追いつかれることなくゴールできましたが「その速さで逃げ続けられますか?」の問いに「無理〜!」のお返事でした。そうなんです、短い距離であれば思いっきりの本気で走ればどうにかなるかもしれません。でも、安全な場所までの距離が100m先だったら?1Km先だったら?無理だとあきためるのではなく、地震で大きな揺れを感じたら反射的に逃げればいいのです。

- 1回目:8mの距離:参加者全員が津波よりも早く無事にゴール

- 2回目:1kmの距離:20代の参加者と元消防士の方のみが無事にゴール

20代のお二人は大学生、若さを見せつけられました笑。元消防士の方は体力が素晴らしかったですね、さすがでした。しかし、、、当日は歩くので運動靴をお願いしていました。お仕事中で革靴やヒールのある靴など走りにくい靴だったら…?小さな子どもが一緒だったら?高齢者の方が一緒だったら?

このワークを通して「揺れたらすぐに逃げる」という鉄則は最適であり、もうそれ一択なんだと、みなさま心に刻んでいただけたと思います。

津波はとんでもなく早いです。時速36Kmって早いんです。8mだと1秒ありません。

関西圏、瀬戸内海沿岸の方は津波は関係ないと勘違いしていらっしゃる方が多いのですが、想定はあくまで想定で、実際がどうかは誰にもわからないことです。

東日本大震災は「想定外だった」ことで多くの方が亡くなっていることを忘れないでください。遠いどこかの国の話ではありません。

神戸気象台:雨量観測器見学

神戸防災合同庁舎前では、神戸気象台の雨量観測器を見学しました。防災・避難には気象の知識も不可欠です。専門用語が多い気象情報を、身近な観測器を通して学ぶことで、理解を深めることができました。(この部分は気象予報士の方でご協力くださる方とのイベントをしたいです)

人と防災未来センター:震災の記憶を未来へ

最終目的地の「人と防災未来センター」では、センター東館横の自然災害伝承碑「鎮魂」を見学。そして、災害伝承ウォークラリーの参加効果チェッククイズを実施しました。一番最後のクイズが一番難しくひっかけ問題で悩むところなのですが、今回の皆さまは迷うことなく全員が正解されました。災害伝承への理解を深めていただけたと実感することができました。うれしかったです!

このあと、こちらで終了&解散し、人と防災未来センターを見学される方、次の予定へ移動される方、次の再会や一緒にイベントをしようなど、お別れの言葉を交わしあい、イベントは終了しました。

事故や怪我なく無事に終了することができてよかったです。

回数を重ねるごとに、まち歩きイベントの内容は濃くなっていきます。避難行動ができる人が一人でも増えることにつながるようにとの思いを持って、今後もコツコツと続けて参ります。どうぞよろしくお願いいたします。

ベルでした!

次回の伝承ウォークラリーについて

次回の災害伝承ウォークラリー 〜神戸編〜は、2025年秋に開催予定です。それ以外の期間、ご団体での開催のご希望も承っております。

災害伝承ウォークラリーは全国どこでも開催が可能です。災害伝承が地域になくとも近隣や日本全国での類似地形地域の災害伝承を活用したり、防災標識の活用など、目的に応じたアレンジも可能です。

また、今回はウォークラリー形式でしたが、アプリを用いたスタンプラリー形式での開催も可能です。(アプリケーション設定も可能です)

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。担当:伝宝(でんぽう)

(お問い合わせフォームへ)

公式LINE「つながるラボ」限定イベント・講座

災害伝承普及協会では、リアルイベント、オンラインイベントなどを開催しています。毎月開催している防災スキルUP無料講座など、公式LINEへご登録の方限定のものもございます。

公式LINE「つながるラボ」の詳細&登録方法は「つながるラボページ」でご覧いただけます。

ぜひ、お気軽にご登録ください。