東京都|1783〜1923まで伝承碑の宝庫

アーユーボーワン!ベルです。

3週前から続いております東京編もいよいよ最終回です!今回は東京都墨田区にある回向院の中にある6基です。こちらは1つの場所に集まって建立されています。現地の災害だけでなく離れた場所での災害のものもあります。

自然災害伝承碑がたくさん、回向院

東京都墨田区にある「回向院(えこういん)」は前回のブログで紹介した「大震火災竪川岸遭難者追善石造地蔵菩薩立像」があったのと同じお寺です。とても大きなお寺で、参拝者の方もとても多かったです。次回は院内のほかの名所も拝見したいと思っています。回向院WEBサイト

自然災害伝承碑は7基あります

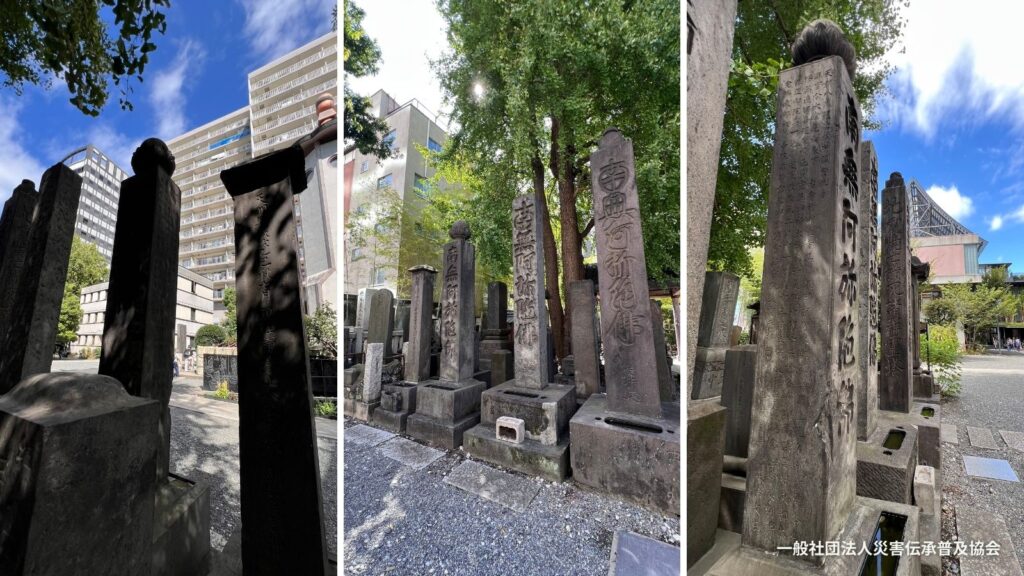

前回のブログで紹介した1基とあわせると、こちらには全部で7基の自然災害伝承碑があります。そのうち6基はひとつの場所にぎゅっと集まって並んでいます。ひとつひとつが大きいこともあり存在感と迫力がありました。

①大震災横死者之墓(関東大地震横死者供養碑) 概要

- 碑名:大震災横死者之墓(関東大地震横死者供養碑)

- 災害名:関東大震災(1923年9月1日)

- 災害種別:地震

- 建立年:不明

- 所在地:東京都墨田区(回向院:えこういん)

- 伝承内容

- 大正12年(1923)9月1日関東大震災

- 両国警察署管内での犠牲者の霊を供養するために建立か

- 正面中央に「大震災黄紙者之墓」とあり

- 右側に「大正十二年九月一日九十有餘名」

- 左側に「施主相生理髪業組合」

- 左側面に「祠堂金五十圓也納之」

- 線香立には「両國署管内石碑保存會」

- 彫られている

②天明三年癸卯七月七日八日信州上州地変横死之諸霊魂等供養塔

- 碑銘:天明三年癸卯七月七日八日信州上州地変横死之諸霊魂等供養塔

- 災害名:天明3年浅間山噴火(1783年8月4日)

- 災害種別:火山災害

- 建立年:1785年

- 所在地:東京都墨田区(回向院:えこういん)

- 伝承内容

- 正面に浅間山の大噴火による犠牲者の供養を示す碑文

- ほか3面に「紙屋喜八」ら8名が世話人

- 「朝参講中」が賽銭を積み立て

- この供養等を建立したとする趣旨の碑文

③地震焼亡横死諸群靈塔

- 碑銘:地震焼亡横死諸群靈塔

- 災害名:安政江戸地震(1855年11月11日)

- 災害種別:地震

- 建立年:1866年

- 所在地:東京都墨田区(回向院:えこういん)

- 伝承内容

- 本所の熊本新田藩下屋敷と中之郷竹町の住人

- 慶應2年に共同建立した供養塔

- 正面は回向院17世猛譽得行が揮毫

- 左面に「地震焼亡横死諸群靈搭」

- 明治期の回向院境内図に

- 「安政地震塚」として描かれている

④安政江戸地震圧死者供養塔

- 碑銘:安政江戸地震圧死者供養塔

- 災害名:安政江戸地震(1855年11月11日)

- 災害種別:地震

- 建立年:1856年

- 所在地:東京都墨田区(回向院:えこういん)

- 伝承内容

- 江戸において大地震発生

- 圧死・焼死する者が数万人に達した

- 大和屋九八を中心とする麻布の左官職の仲間

- 犠牲者の例の困苦を祓うため

- 仏名塔の建立を企画

- 増上寺の大僧正冠譽がその志を褒め

- 南無阿弥陀仏の六字名号を揮毫(きごう)して与えた

⑤信州浅間山噴火以来天災横死者供養塔

- 碑銘:信州浅間山噴火以来天災横死者供養塔

- 災害名:天明3年浅間山噴火ほか(1783年8月4日)

- 災害種別:火山災害・その他

- 建立年:1789年

- 所在地:東京都墨田区(回向院:えこういん)

- 伝承内容

- 江戸幕府11代将軍徳川家斉

- 浅間山噴火以来の度重なる災害による犠牲者

- 荒霊(あらみたま)を供養するため

- 京都、江戸、陸奥、出羽、上野の名刹6か寺へ

- 鎮魂の法会の執行を命じた

- これにより、増上寺から指示をうけ

- 回向院でも寛政元年(1792年2月11日から13日)

- 江戸市中の大小寺院の援けを得て法会を執行

- 法会の終了間際に供養等を建立

- 法会執行の経緯と読誦した祭文を後世へ伝え遺すこととした

- 刻まれた祭文には天明3年の浅間山噴火による被害の実情と

- その前後から東北・関東の両地方において

- 絶え間なく続いた飢餓と疫癘

- 天明8年1月の京都大火の惨状に言及している

⑥安政二年・三年両度天災横死諸靈魂追善供養塔

- 碑銘:安政二年・三年両度天災横死諸靈魂追善供養塔

- 災害名:安政江戸地震(1855年11月11日)・安政江戸台風(1856年9月23日)

- 災害種別:地震・そのほか

- 建立年:1857年

- 所在地:東京都墨田区(回向院:えこういん)

- 伝承内容

- 1855年11月11日、江戸で大地震発生

- 人家や倉庫が倒壊、数十ヶ所で火災も発生

- 多数の圧死者・焼死者

- 翌年、9月23日に大風雨(台風)

- 家々が倒壊、河岸は水が溢れ家々は流出

- 多数の圧死者・溺死者

- 両度の横死者の霊魂を供養するため

- 3回忌または1周忌の追善として

- 建立する

- 六地蔵を彫刻したこの供養塔には

- 安政4年8月22日付のこのような碑文がある

並んでいる様子、石碑たちがみている光景

現地は周囲のにぎやかさから一線を画しているような雰囲気がありました。敷地に敷き詰められた細かな砂利の上を歩く足音が耳心地よく、お寺ならではの落ち着いた空間に感じました。

自然災害伝承碑のあつまりを見ながら近づき、写真を撮りすすめ、背面の写真を撮ろうと裏側にまわってびっくり。マンションがたくさんありました。左手の写真、背面からみた光景に長い時の流れを感じながらも、先人が遺してくださった記録や記憶、教訓が生き続けていると感じました。

むかし住んでいたとはいえ、大自然が大好きで、人混みが苦手で満員電車が大の苦手というタイプなので、なかなか東京には足が向かなかったのですが、新幹線でシュッときて日帰り探訪も可能なので、これからは関東方面も出向こうかなと思いました。とてもいいところに来ることができたなぁと思いました。

記憶の時空を旅している気がしています

自然災害伝承碑の前に立つと、いつも不思議な感覚になります。

五感を研ぎ澄まし、風の音や石の冷たさを感じながら、刻まれた文字を追っていくと、

そこに生きた人たちの想いや景色が、すこしずつ浮かび上がってくるんです。

たとえば「津波がここまで来た」と刻まれた碑を読むと、

景色だけでなく、人の声が心の中で聞こえているような気がします。

その瞬間、身体は今ここにあるのに、心はあの日の世界を旅している。

まるで、記憶の時空を旅しているような感覚です。

石碑って、ただの石じゃないんです。

過去と今をつなぐ、“時間の橋”みたいな存在です。

「これを見た人が同じ経験を思いをしませんように」

そんな願いをこめて石に刻まれた言葉。

わたしはその文字を読んだり、触れたりするたびに、

時間を越えて誰かと出会っているような気がしています。

そして、いつもめぐり旅のあとに残るのは、

「あの人たちが生きた時間を、私は今につないでいる」という小さな実感です。

みなさんも、ぜひ、この魅力ある巡り旅を。

防災力も必然にUPすること間違いなしです。

ベルと行く!自然災害伝承碑めぐりツアーをいつか実現したいと思っています!

おまけ

もう、ほんっとにおまけネタです!先週末は和歌山県に自然災害伝承碑めぐり旅をしてきたのですが、その際に、二足歩行で全速力しているお猿さんをみかけました。その姿があまりにもかわいいやら、おもしろいやらで思わずパチリした写真です。

ということで、次回は「和歌山編」をお届けします!

急にぐっと冷え込みましたね。

お風邪召されませんように、ご自愛なさってください。

それでは!ベルでした!