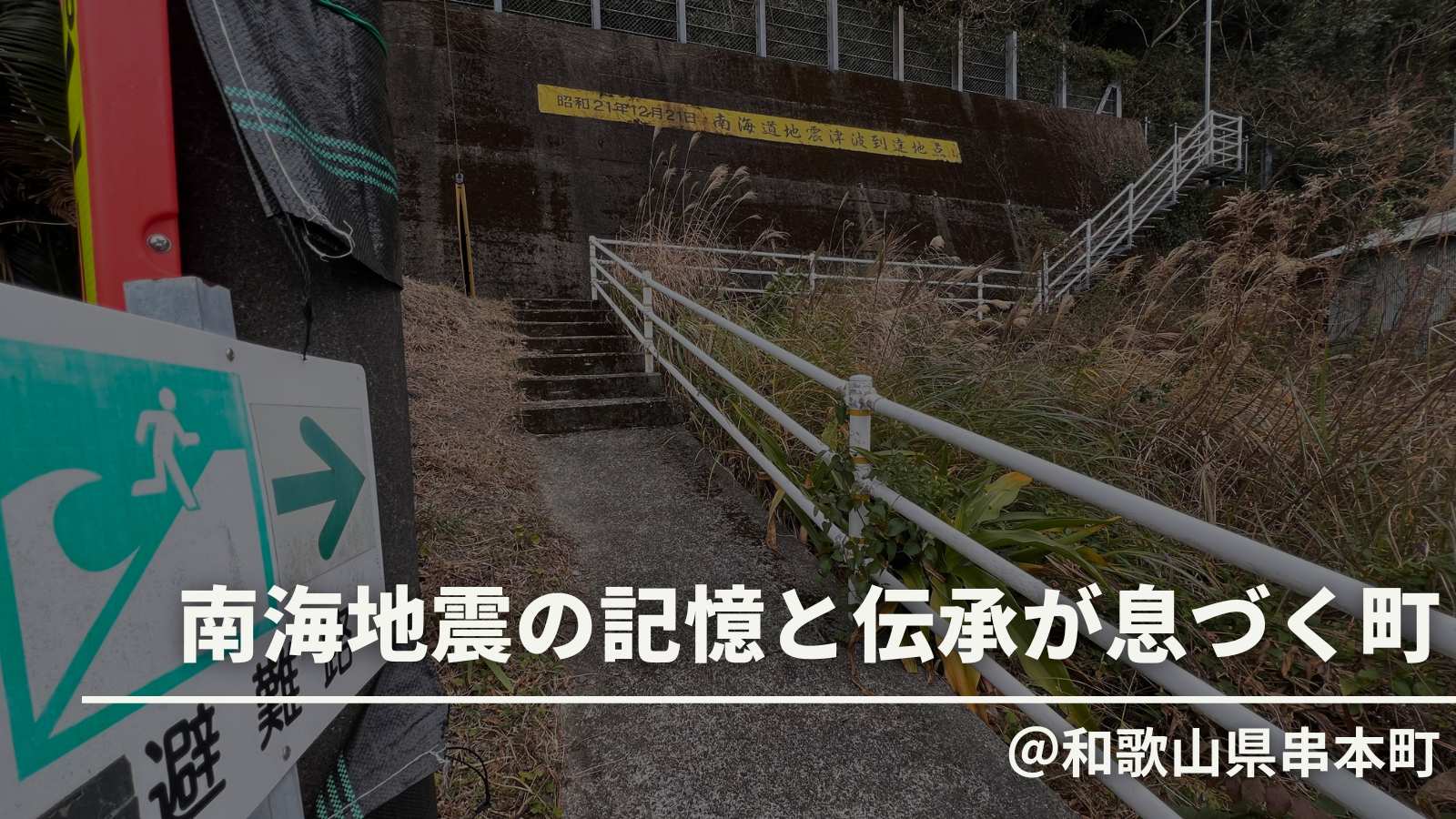

|和歌山県|津波の前兆がなくても、必ず

アーユーボーワン!ベルです!

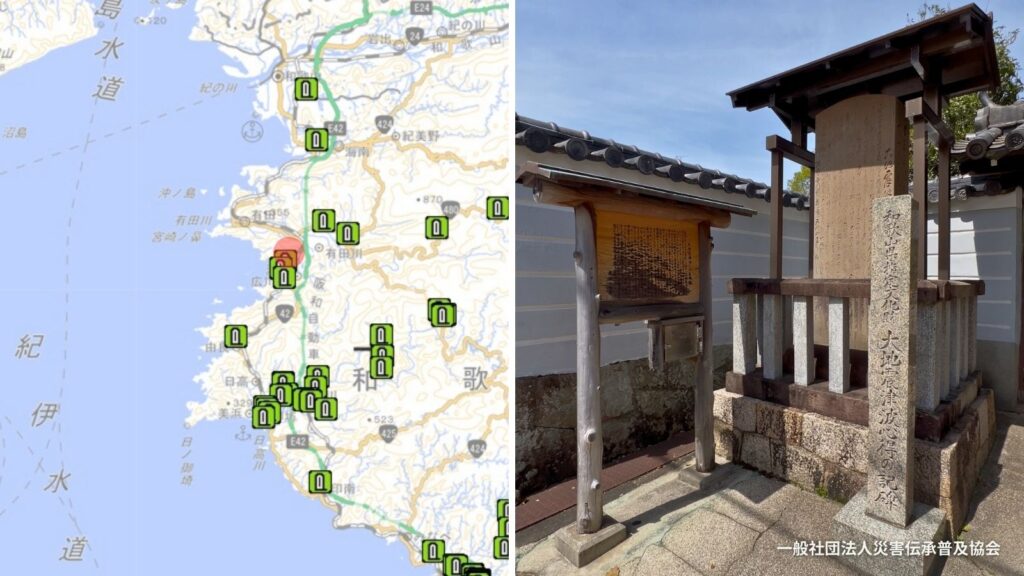

先週のブログと同じく3月29日に和歌山県湯浅町にある自然災害伝承碑「大地震津なみ心え之記碑」を訪ねました。

安政南海地震(1854年)の教訓が刻まれた碑

この石碑には、1854年12月24日に発生した安政南海地震による被害状況と教訓を伝承するために建立されました。

碑の概要(国土地理院情報)

- 碑名:大地震津なみ心え之記

- 災害名:安政南海地震(1854年12月24日)

- 災害種別:地震・津波

- 所在地:和歌山県有田郡湯浅町湯浅785

- 伝承内容:

- 1854年12月24日の安政南海地震と津波が発生

- 地震から逃れようと浜や川筋に逃げて溺死した人が多数

- 150年前の宝永地震でも同様に多くの人が死んだことを知るものも少なくなった

- 地震が起きたら火の用心、津波の前兆がなくても浜辺川筋ではなく、必ず深専寺の門前を通り、天神山へ逃げること

現地のようす

深専寺の周辺は小さなお店などもある住宅地です。とても立派なお寺です。上皇の熊野参詣の際は宿泊地に定められていたそうです。現在のお堂は江戸時代のものだそうです。深専寺の周辺は道幅はしっかりありますが、周辺はかなり細い道もあるため地図で道を確認することをおすすめします。

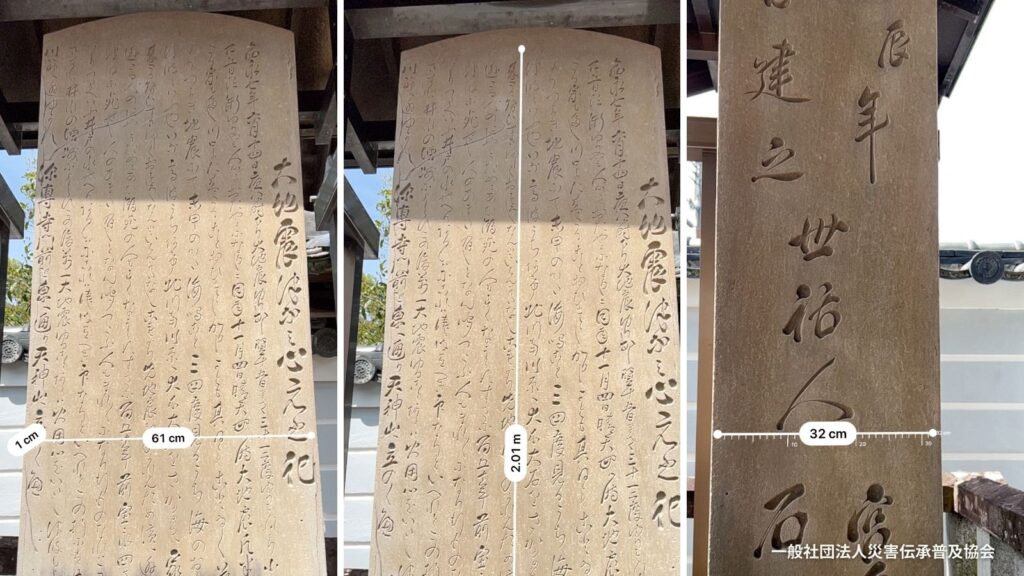

門前にある石碑はとても大きく、すぐにわかります。側面にも裏面にも文字が刻まれています。碑文には、後世のために石碑を建立すること、地震と津波の被害だけでなく、津波の前兆などの言い伝えがあるも、今回はその様子がなかったこと、前兆によらず、地震のあとは津波が来ると考え、お寺の門前を通って山へ逃げるようにと具体的な教訓が刻まれています。

石碑の特徴

- 高さ:約2.0m

- 横幅:約0.6m

- 厚み:約0.3m

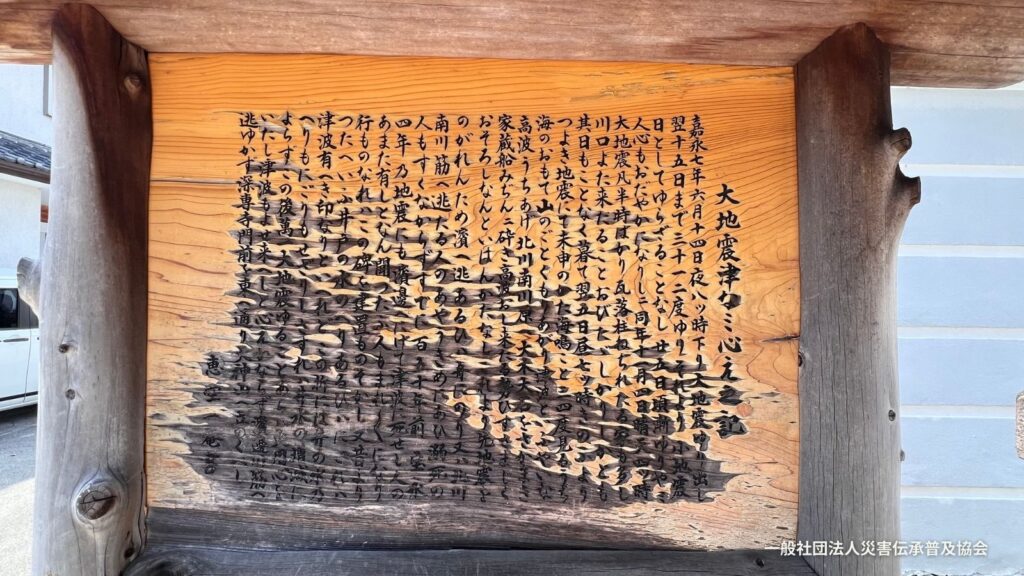

すぐ近くには碑文の木製看板があり伝承内容を知ることができます。

現代訳

大地震津なみ心えを記す碑

嘉永七(一八五四)年六月十四日、深夜三時頃、大きな地震が起こり、翌日の十五日までに三十一、二度揺れ、それから小さな地震が毎日のように続いた。六月二十五日頃になってようやく地震も静まり、人々の心も落ち着いた。

しかし、十一月四日、晴天ではあったが、午前十時頃また大きな地震が起こり、およそ一時間ばかり続き、瓦が落ち、柱がねじれる家も多かった。河口には波のうねりが頻繁に押し寄せたが、その日も大きな被害などもなく、夕暮れとなった。

ところが翌日の五日午後四時頃、昨日よりさらに強い地震が起こり、南西の海から海鳴りが三、四度聞こえたかと思うと、見ている間に海面が山のように盛り上がり、「津波」というまもなく、高波が打ち上げ、北川(山田川)南川(広川)原へ大木、大石を巻き上げ、家・蔵・船などを粉々に砕いた。その高波が押し寄せる勢いは「恐ろしい」などという言葉では、とても言い表せないものであった。この地震の際、被害から逃れようとして浜へ逃げ、或いは船に乗り、また北川や南川筋に逃げた人々は危険な目に遭い、溺れ死ぬ人も少なくなかった。

既に、この大きな地震による津波から百五十年前の宝永四(一七〇七)年の地震の時にも浜辺へ逃げ、津波にのまれて死んだ人が多数にのぼった、と伝え聞くが、そんな話を知る人も少なくなったので、この碑を建て、後世に伝えるものである。

また、昔からの言い伝えによると、井戸の水が減ったり、濁ったりすると津波が

起こる前兆であるというが、今回(嘉永七年)の地震の時は、井戸の水は減りも濁りもしなかった。

そうであるとすれば、井戸水の増減などに関わらず、今後万一、地震が起これば、

火の用心をして、その上、津波が押し寄せてくるものと考え、絶対に浜辺や川筋に

逃げず、この深専寺の門前を通って東へと向い、天神山の方へ逃げること。

恵空一菴書和歌山県発行のパンフレットより抜粋:アクセス日:2025.4.10

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011400/bousai/pamph/pamphlet_d/fil/jamstec_tsunamihi.pdf

財力に応じて供出を受け、被災者の救済にあたった

湯浅町のウェブサイトカテゴリに「歴史・文化」があり、そちらにあった「湯浅ばなし」で「災害の記憶とともに」を見つけました。湯浅村(現湯浅町)では宝永地震(1707年)から地震・津波の記録がのこっており、その150年後の安政南海地震では家屋被害は村全体の4分の3に及んだそうです。

被災後の様子(湯浅町ウェブサイトより抜粋)

被災後、湯浅村では中間層以上の家から

それぞれの財力に応じて供出を受け、被災者の救

済にあたったことが知られています。この震災を

記録し後世に戒めを伝える石碑が、深専寺門前に

残されています。アクセス日:2025.4.10

https://www.town.yuasa.wakayama.jp/uploaded/attachment/8143.pdf

〜今に活かすポイント〜

1.避難行動の徹底

- 海の近くで地震が来たら津波が来ると考える

- 言い伝え、迷信によらず、地震が来たら避難する

2.言い伝えを都合よく解釈しない

- 津波の前兆がないから大丈夫

- 過去の津波到達点より高いから大丈夫

- 必ずハザードマップで事前確認、想定外を想定してより高いところへ

拝む姿に

深専寺の門前で写真をとったり、大きさを計測したりしていたら、自転車に乗った叔母さまが自転車から降りてスタンドを立てられたので「どうしたのかな?」と思って見ていたら・・・。門の外からお堂の正面に立って手を合わせ、しばらくすると深々と礼をしていらっしゃいました。

自然災害伝承碑がある場所は、そのほとんどが掃除がしてあったり、お花が供えられていたり、人の手入れがされていることがうかがえます。伝承碑めぐりで、ほんのひとときいるだけでは見えない地域のつながりやコミュニティがあるのかもしれないなと思いました。

いまは自然災害伝承碑だけを巡っていますが、いずれは地域の方にインタビューし、災害伝承の伝聞もしてみたいなと思っています。

さいごに 〜和歌山に行くと必ず買うもの〜

じつは、自然災害伝承碑めぐりを始める前から、和歌山県にはよく来ていました。

湯浅町でのお目当ては醤油と味噌です。お料理が得意とかでは全然なくて、単に「くいしんぼう」がすぎるだけです笑。湯浅町は醤油醸造発祥の地で有名なところです。工場見学ができるところもありますよ!(湯浅醤油さん)

和歌山に行ったら、必ず食べるのが、お茶の玉林園さんの「グリーンソフト」です!見つけたら必ず買うんですが…今回は何と!玉林園さんの「有田みかんソフト」を発見!

迷わず買って食べました。さっぱりしていて食べやすく美味しかったです!ぜひ、和歌山へ行かれました際は、お醤油、有田みかん、グリーンソフトもご賞味ください⭐︎

桜もいよいよ東北、北海道へと北上してきましたね🌸

週末は雨予報ですが、もうちょっとズレてくれないかな〜と祈っているベルでした!